ثلاثة أيام في مصر../ الجزء (4)

خاص “المدارنت”..

يتابع موقع “المدارنت” اليوم، نشر الحلقة الرابعة من سلسلة: “ثلاثة أيام في مصر”، لإبن بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي، الطبيب اللبناني المقيم في البرازيل، د. بلال رامز بكري، والتي يختصر فيها مشاهداته، ووقائع رحلته الى أرض الكنانة/ مصر، والأحداث التي رافقته في هذه الرحلة السياحية السريعة، بخاصة، وأنها المرة الأولى التي يزور فيها الكاتب هذا البلد العربي العريق، بهدف التعرّف على آثاره، وبعض مناطقه.

كتب د. بلال بكري:

مرافق سياحية مُهَلْهَلَة

..”بقدر ما أعجبت وتعجبت من جمال وجلال وكمال الأهرامات، بقدر ما أسفت وتعجّبت من رداءة وتهلهل وإهمال ما يحيط بها من مرافق سياحية. فتفاجأت من إهمال شروط السلامة العامة في المقام الأول، ومن ثم تفاجأت من عدم توفير مرافق وبنى تؤمّن الحدّ الأدنى من الراحة للسياح، وأخيرا تفاجأت من قبح منظر المنشآت التي تقوم بخدمة سياح الأهرامات، فضلًا عن تهالكها وهيئتها العامة التي توحي بالإهمال الشديد. وكأن جمهورية مصر العربية ليس بها وزارة سياحة، وكأن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عقود لم تفطن إلى أهمية تشييد منشآت تحترم معايير السلامة وتوفّر الحدّ الأدنى من الراحة السياح المتقاطرين من كل أصقاع الأرض لزيارة مَعْلَم من أهم المعالم السياحية في الكرة الأرضية قاطبة.

فمجرد الصعود إلى باب الهرم الأكبر للدخول إلى باطنه هو مغامرة دونها المخاطر. فلا حواجز ولا درابزين على المسار المؤدي إلى الباب. وهذا المسار يرتفع عن الأرض بضعة أمتار، مما يعني أن أي حادث سقوط قد يكون له عواقب وخيمة أليمة تبلغ درجة الفاجعة. ولا يوجد أي تحذير على باب الهرم لأصحاب الأمراض المزمنة من أمراض قلب وضغط دم وسكري وأمراض المفاصل والعظام بأن مغامرة الدخول في سراديب ودهاليز الهرم هي مغامرة قد تتسبب بمضاعفات خطيرة. وفضلا عن هذا وذاك، فلم أجد أي وجود لأي مرفق صحي او طبي او لطاقم إسعاف يسهر على صحة وسلامة السياح. هذا مما لم ألاحظ وجوده ولست أدري إن كانت الطواقم الطبية والتمريضية موجودة في مكان ما في منطقة الأهرامات. وعلى كل حال، فإن عدم الإلتزام بمعايير السلامة العامة ينبئك عن الحالة المزرية التي يتم بها التعاطي مع هذا المعلم السياحي العملاق.

وفي تلك الاجواء الحارة الحارقة لا يجد السائح المسكين مقاعد وأماكن يستظل بها ويحتمي بواسطتها من أشعة الشمس الحارقة. ترى كم يكلف إنشاء ممرات ومقاعد وخِيَم وشوادر لحماية السياح من الحرّ الشديد ومن أشعة الشمس الشديدة؟ هل يعقل أن يترك المسؤولون في مصر أبرز معلم سياحي لديهم بهذه الحالة المهلهلة التي تدعو للرثاء؟ هل يعقل أن يكاد يكون المكان الوحيد للاستظلال مظلة متواضعة عليها إعلان لشركة مرطبات عالمية حيث تباع المياه المعدنية والمرطبات للسياح؟ ماذا يكلّف إنشاء مقهى أو محل للعصائر؟ لماذا لا توجد ممرات مسقوفة تحمي السياح من تقلبات المناخ ومن قسوة الطقـس؟

أما عن بوابة منطقة الأهرامات ومنشآتها فحدّث ولا حرج. تشعر كأن تلك المنشآت لم تُجْرَ عليها الصيانة والتجديد منذ ما قبل هزيمة حرب الأيام الست النكراء. الهيئة العامة لذلك المدخل لا تتوافق بشيء مع مهابة وعظمة الأهرامات. توحي للسياح بلامبالاة الدولة حيال قدومهم. وكأن الرسالة المبطّنة التي ترسلها الدولة المصرية لسائحيها هي التالية: نحن نكرمكم أيما إكرام بمجرد السماح لكم بزيارة هذا الصرح التاريخي الأعظم الباقي منذ سالف الأزمان. فليس لكم كسائحين، أيا كانت أعراقهم وجنسياتكم وانتماءاتكم، ليس لكم أن تؤاخذونا على أي تقصير وإهمال. بل واجب عليكم شكرنا حتى لو دخلتم الى هذا الموقع ببدل، وحتى ولو أنفقتم أبهظ المبالغ للوصول إلى مصر والإقامة على أراضيها في مدة سياحتكم.

أما الباعة المتجولون المنتشرون في أكواخ وأكشاك وخيم متهالكة في محيط الأهرامات، فلا تملك إلا أن تأخذك الرأفة بحالهم البائسة في سعيهم الى رزقهم في ذلك الحر الشديد. وفي هيآتهم العامة التي تفضح شظف معيشتهم ورداءة أحوالهم. ولا أدري إن كان غيري من السياح القادمين من أربع رياح الأرض ومن كل فجٍّ عميق قد فطنوا إلى ما فطنت إليه من التناقضات بين الأهرامات كصروح إعجازية عجائبية رهيبة وبين الحالة العامة التعيسة البائسة للمرافق العامة التي تقوم على خدمة مرتادي وزائري هذه الصروح.

ثم ما هذا التناقض العجيب في تصرفات وسلوك المسؤولين في الدولة المصرية وفي وزارة السياحة والآثار: من جهة يحظر قبض ثمن التذاكر السياحية بالعملة الورقية، وتُفرضُ باستبداد وتعسّف البطاقة المصرفية الائتمانية كوسيلة وحيدة للتعامل، وهذا تصرف ينبئك عن عصر التقانة المعولم الذي نحن فيه، ومن جهة أخرى مرافق سياحية مهلهلة تفتقر إلى أدنى معايير السلامة فضلا عن الراحة، وتُتْرَك في حالة تشمت الأعداء وتغيظ الأصدقاء والأحباء؟ عجبي! على رأي العبقري المصري صلاح جاهين.

الهضبة وصورة بانورامية

في المظلّة المتفق عليها مع الدليل السياحي، إلتقينا لمواصلة تلك الزيارة السياحية. أخبرته أن الإجهاد قد نال مني في مغامرة الدخول إلى دهاليز وسراديب الهرم الأكبر، وأنني للأسف لم أصل إلى حجرة الملكة. كان سائق السيارة السياحية المكيفة ينتظرنا لمواصلة الزيارة. قدّم لي الدليل السياحي قنينة ماء باردة في ذلك الحرّ الشديد، فقبلتها شاكرا ومسرورا، وانطلقنا في جولة في هضبة منطقة الأهرامات.

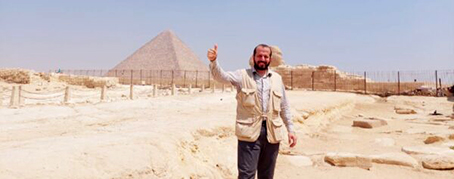

سألني الرجلان إن كنت أريد ركوب الجمل أو الحصان لالتقاط تلك الصور التقليدية بجوار الأهرامات، فأجبت بالرفض، وعلّلت ذلك بالإرهاق المتراكم من سفري الطويل ومن ثم بسبب مغامرة الدخول الى الهرم. ولم يكن الحرّ الشديد مشجِّعًا على أية حال للإقدام على ركوب أية دابّة من تلك الدوابّ. لذلك فقد كنت جازمًا في رفضي للجولة على ظهور الجمال والخيل. أما الصورة البانورامية، فقبلت إلتقاطها. وقد قام الدليل السياحي بالتقاط بعض الصور البانورامية لي بجوار جدار صغير شُيِّدَ كعلامة لهذه الغاية. وقد كان المكان يعجّ بالسياح الذين يهمون بالتقاط الصور التذكارية.

يقع المكان المتفق عليه للصور البانورامية وللجولات على ظهور الإبل والخيل على بُعد مئات الأمتار عن الهرم الأكبر. ومن هناك تظهر الأهرامات بشكل واضح للناظر إليها، إذ أن لا شيء يحجب الرؤية، والابتعاد قليلا عن الأهرامات يعطي الفكرة الحقيقية عن حجم وأبعاد هذا المَعْلَم السياحي العجيب العملاق. ولا غرابة في أنه اختير للصور البانورامية التذكارية للسياح وللجولات على ظهور الدوابّ. وبحثت في المعجم عن كلمة مرادفة لـ”بانوراما” باللغة العربية، فوجدت أنها “الرؤية الشاملة”. وهي مبتدئة بعبارة “بان” الإغريقية، التي تفيد الشمول. كأن يقال باللغات الأجنبية “بان أرابيزم”، في عبارة اصطُلِح على استخدامها للعروبة وللقومية العربية.

في هذه الجولة يدرك المرء أن هضبة الأهرامات تقع في بداية الصحراء على الضفة الغربية لنهر النيل. وبحسب الدليل السياحي، فإن نهر النيل قديما كان عرضه يصل الى ثمان كيلومترات، مما يعني أنه كان قريبا جدا من الموقع الحالي للأهرامات. ولا يملك المرء المتفكّر والمتدبّر إلا أن تستحوذ عليه أمارات الدهشة والانبهار في حضرة هذا الأَثَر الباقي منذ سالف العصور. ولا جدال في أن توافد الناس إلى زيارة هذا الصرح الخالد لم يكن عبثًا ولا تسلية ولا تزجية للوقت. ففي هذه الزيارة آيات للمتفكرين المتدبرين وفيها تثقيف يتجاوز ما تستطيعه الكتب والمجلدات وقاعات التدريس في المدارس والجامعات.

في مكان ما بجوار الأهرامات مباشرة، وقعت عيني على مبنى ضخم حديث البناء، عليه لافتات باللغات الأجنبية، وتغيب اللغة العربية تماما عن أي لافتة تابعة لهذا المبنى. قال لي الدليل السياحي والسائق أن ملكية هذا المبنى تعود إلى الملياردير القبطي نجيب ساويرس، وأنه مشروع سياحي أشبه بالمنتجع والفندق الذي يخدم المتمولين ولا يستطيع الاستفادة منه عامة السياح من متوسطي الحال وما دون ذلك.

بجوار الأهرامات أيضا هناك مبانٍ متفرقة متباعدة عن بعضها البعض، تقع على منحدر هضبة الأهرامات على أرض الصحراء. سألت عنها فقيل لي هي مبانٍ إدارية تابعة للدولة المصرية، وقد أُفْرِغَت وهُجِرَت لصالح المباني الإدارية التي شُيِّدَت حديثا في العاصمة الإدارية الجديدة التي يريد لها هذا العهد السياسي في مصر أن تحلّ محلّ القاهرة كعاصمة سياسية وإدارية للبلاد.

كل المباني تبدو ألعاب أطفال أمام الأهرامات وعظمتها. كل المباني آيلة إلى الزوال والسقوط. وتبقى الأهرامات خالدة شامخة تسخر من المباني وبناتها وتشهد على العامة والخاصة وتستقبل السياح جيلا بعد جيل. يموت السياح وتضيع صورهم التذكارية في غياهب النسيان والإهمال، وتبقى الأهرامات شاهدة ومشهودة وعلامة ومَعْلَمًا. ولا عجب أن في ما ترك الأقدمون من آثار لآيات من أعظم آيات الكون ولإشارات رهيبة لأولي الألباب والأبصار.

بانوراما هضبة الأهرامات تأخذك من الرؤية الشاملة إلى الرؤيا الشاملة، وتغوص بك من سطح البصر إلى أعماق البصيرة. وكل هذا لا تغني عنه آلاف الصور الفوتوغرافية ولا آلاف البرامج الوثائقية المتلفزة ولا آلاف المجلدات الفخيمة العظيمة. إنه الشهود وما أدراك ما الشهود. إنها الحضرة وما أدراك ما الحضرة. إنه الشعور وما أدراك ما الشعور.

هي ليست هضبة ولا صحراء. إنها قمة شمّاء وحديقة بهية دائمة الخضرة.

أبو الهول

أُغْتُضِرَ شابّان من زملائي في أوج المراهقة. والاثنان كانا زميلَيَّ في مقاعد الدراسة في المرحلة المتوسّطة في لبنان، في الثانوية الإنجيلية في زحلة، عروس محافظة البقاع، كما تُعُورِفَ على تكنيتها تحبّبًا وتلطّفًا. وهي المدينة العريقة النائمة على كتف نهر البردوني، والتي هام بها عشقًا أمير الشعراء أحمد شوقي، وأطلق عليها لقب “جارة الوادي”، في قصيدته الرائعة التي غنّتها فيروز بعد عقود من نظمها.

زميلي الأول محمد النسر، اقتصرت علاقتي به على الزمالة. كان يعيش في لبنان مع جده، لأن والدَيْه المغتربين في أحد بلدان أميركا اللاتينية كانا قد أرسلاه الى لبنان لتعلّم اللغة العربية ولتحصيل التعليم الأساسي. كان مراهقا هاويا للرسم ومنعزلا بعض الشيء عن كافة الزملاء. أذكر أنه كان ينال عطفا خاصا من الأستاذ موريس أبو ريالي مدرّس مادة الرياضيات في الصف الثالث متوسط. كان الاستاذ موريس كهلا براجماتيا يعامل تلاميذه بلطف وتهذيب. وكان جميل الخط باللغة الانكليزية. كان هذا الاستاذ يعامل زميلنا محمد النسر باهتمام خاص ربما يعود لكون الفتى بعيدا عن والديه المغتربين.

وكنا في ذلك الحين تلاميذ مراهقين نهوى المزاح والمداعبة بين بعضنا البعض. وكان المسكين محمد النسر هدفا لمزاحنا ومداعباتنا. وأعترف أننا أحيانا كنا نثقل عليه بمداعباتنا الى حد التنمر. ربما يعود هذا لكونه منطويا ومنعزلا عن الغالبية العظمى منا. أذكر أنه كان يحب اعتمار قبّعة رياضية دائما، وما كنا لنفوّت هذه الفرصة للمداعبة. كنا نغافل المسكين فننزع قبعته عن رأسه ونأخذ في تقاذفها في ما بيننا، حتى نضطره الى الاستشاطة غضبا وغيظا، فحينها نشفق عليه ونعيد إليه قبعته.

ذات يوم، عندما كنا في إجازة نهاية السنة للتحضير للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في صف الرابع متوسط، وصلنا خبر صاعق مفاده أن زميلنا محمد النسر قد تعرض لحادث سير مأساوي مصطدما بشاحنة، إثر قيادته لسيارة جده في إحدى طرقات البقاع الغربي، وأنه يرقد في العناية الفائقة. كان محمد من قرية بعلول في قضاء البقاع الغربي، وهو نفس القضاء الذي يضم قريتي كامد اللوز. بعد بضعة أيام، وقبل خضوعنا لامتحانات الشهادة المتوسطة التي كان أول أيامها الرابع من تموز من العام ١٩٩٧، وصلنا الخبر المفجع بوفاة زميلنا محمد النسر متأثرا بجراحه. يومها أعلمنا بالخبر الأليم أحد أساتذتنا، ودعا لمحمد بالرحمة، وقال لنا أن وفدا من الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة سيذهب للقيام بواجب العزاء بزميلنا الفقيد المراهق المأسوف على شبابه. وطلب منا أن ندعو بالرحمة لمحمد وأن نركّز على الدراسة للامتحانات المصيرية. وإنني إذ أذكر هذه الفاجعة الأليمة التي تجاوز عمرها الربع قرن، فلا أملك إلا أن أترحم على الزميل الصديق محمد النسر وأن أدعو الله أن يعوّضه بالجنّة.

زميلي الآخر كانت تربطني به علاقة صداقة أوثق. وهو الزميل الصديق ماهر ناظم جرّاح، وهو إبن بلدة المرج في البقاع الغربي أيضا. و قد نشأت تلك الصداقة في الصف المتوسط الثاني، عندما صادف جلوسي وماهر على نفس “الطبقة” في قاعة الدراسة. و”الطبقة” هي الكلمة التي كنا نستخدمها حينذاك للدلالة على مقعد الدراسة المزوّد بمكتب لتدوين الملاحظات، وكانت تسع طالبين اثنين.

توثّقت عرى الصداقة بيني وبين ماهر جرّاح، حتى صار يزورني في شقتنا في البقاع في شتورة في أيام الإجازات. وأذكر أننا كنا نخرج للهو المراهق البريء سويًا مع أصدقاء آخرين. لم أكن أعرف أين يقع منزل ماهر، لكنني كنت أعلم أن والده كان ضابطًا ذا رتبة رفيعة في جهاز الأمن العام اللبناني. وهذا كان يعطي لوالده شيئا من النفوذ في دولة مثل لبنان.

عندما هاجرنا الى البرازيل في تشرين الأول من العام 1997، انقطعت صلتي بمعظم أصدقائي في لبنان. ولم يكن ذلك الزمن زمن الهواتف الذكية ولا وسائل التواصل الاجتماعي. وما كانت لتستمر الصلة، بخاصة وإنني جئت ابن خمسة عشرة سنة إلى البرازيل. وبطبيعة الحال، فإن علاقتي بماهر جراح انقطعت هي الأخرى.

في العام 2000 ذهب والدي في زيارة الى ربوع الوطن، وعندما عاد إلى ساو باولو في ذلك العام نفسه، بعد انقضاء مدة اجازته، أعلمني بالخبر المفجع. لقد انتقل الى رحمة الله تعالى صديقي ماهر جراح، زميل مقاعد الدراسة ورفيق الصبا، إثر حادث سير أليم توفي وجُرِح على إثره شبان آخرون كانوا في نفس السيارة. كان وقع الخبر عليّ حينذاك وقع الصاعقة، وأصبت بالذهول، خاصة عندما علمت أن راني طعمة، وهو أحد أترابنا من أبناء جيراننا في شتورة، قد قضى في الحادث نفسه. وإنني إذ أذكر هذه الفاجعة، فلا يسعني إلا أن أدعو الله تعالى بأن يتغمد روحيْ ماهر وراني بالرحمة والسلام الأبدي.

لم يعش صديقي ماهر ناظم جراح، ليرى جمال جراح، عمّه شقيق والده الموظف في القطاع المصرفي الخاص، يرتقي سلّم النفوذ والسلطة، فيصبح نائبًا ووزيرًا من الصقور. ربما كان من حسن حظّ ماهر أنه لم يعش ليرى هذا الإنجاز الكبير لأحد أفراد عائلته المقربين. فلئن نجح الأستاذ جمال جراح في تبؤّ أعلى المناصب في الدولة اللبنانية، فإنه حذا حذو معظم زملائه من سياسيي لبنان، و”تمرّغ في أوحال الفساد ونهب المال العام والصفقات المشبوهة والقذرة”. من حسن حظك يا صديقي أنك لم تعش لترى كل هذا.

كانت والدة صديقي ماهر مصرية. كنت أعلم هذا الأمر، رغم أنني لم أكن أعرف والديه شخصيا. أذكر أن والدِي وكبار العائلة كانوا يعرفون أهل ماهر. ففي حفل زفاف عمي عصام بكري في مطعم الأوبرج في بلدة شتورة بالبقاع في العام 1995، أذكر أن والدَيْ ماهر كانا من المدعوين وقد حضرا برفقة ابنتهما، أي شقيقة ماهر. ذات مرة ذكر لي ماهر أنه سافر إلى مصر وزار الأهرامات وأبا الهول، وقد أطلعني على صورة له وهو يعانق أبا الهول من الخلف.

لا أدري كيف ولماذا، وبعد مرور أكثر من ربع قرن عن آخر لقاء لي مع ماهر رحمه الله، فإن الصورة الأولى التي ارتسمت في ذهني عند وقوفي أمام أبي الهول للمرة الأولى في حياتي، تلك الصورة كانت صورة ماهر ممتطيًا ومعانقًا أبا الهول. فبادرت الدليل السياحي بالسؤال: لماذا هذا السور حول أبي الهول؟ ولماذا لا يسمح لنا بالاقتراب منه أكثر؟ فأجابني الدليل السياحي: “ده كان زمان”. وأردف أن المسؤولين قد حظروا اقتراب السياح من التمثال العظيم، خشية عليه من التآكل والتصدّع. فكان علينا أن نكتفي بتأمل التمثال العظيم دون الصعود عليه أو لمسه أو مجرد الاقتراب منه بضع خطوات.

(يتبع)