في اليوم الثامن لـ”معرض بيروت العربي الدولي للكتاب”: البستاني النهضوي والغواص الغزالي وزمن الطوفان وفلسفة التواصل والحصن الأخير

“المدارنت”

“المدارنت”

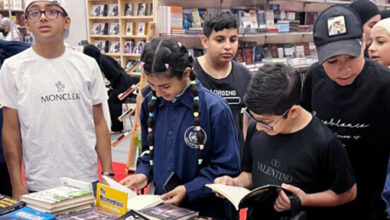

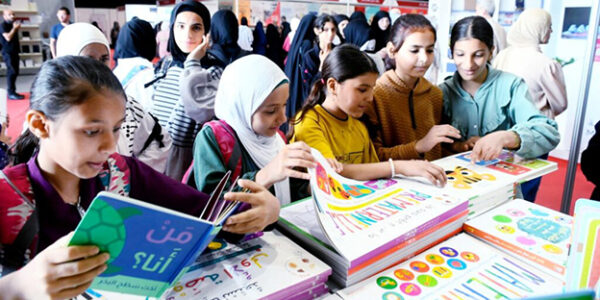

تستمر فعاليات “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب” في دورته الـ66، وسط زحمة ملفتة وتنوع في الزوار، إلى جانب التنوع في البرنامج الثقافي المتميز الذي يرافق المعرض، حيث توزعت العناوين اليوم بين زمن الطوفان ومئوية سليمان البستاني، أحد أبرز رواد عصر النهضة العربية والغواص أبو حامد الغزالي، والحصن الأخير، والتحديات المعاصرة في أدب الأطفال، والعصر الرقمي ومستقبل القيادة، وفلسفة التواصل، وتحديات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عناوين أخرى وحفلات تواقيع الكتب وزيارات طلاب جامعات ومعاهد ومدارس، الذين وصل عددهم اليوم إلى حوالي 1300 طالب من 22 مدرسة ومعهد وجامعة من مناطق مختلفة.

سليمان البستاني.. أحد أبرز رواد عصر النهضة

نظّم النادي الثقافي العربي ندوة تكريمية بعنوان “مئوية سليمان البستاني”، لمناسبة مرور مئة عام على رحيل الأديب والمفكر والمترجم النهضوي سليمان البستاني، أحد أبرز رواد عصر النهضة في العالم العربي، وذلك في قاعة “سي سايد أرينا” ضمن فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ66.

أدار الندوة الكاتب سليمان بختي، وشارك فيها كل من الكاتب سلمان زين الدين، الكاتب والأكاديمي ربيعة أبي فاضل، والصحافي والكاتب حبيب يونس، في حضور رئيسة النادي الثقافي العربي السيدة سلوى السنيورة بعاصيري ، إلى جانب وجوه ثقافية وتربوية وصحافية.

بختي: المثقف الشامل المتعدّد الأبعاد

افتتح بختي الندوة بكلمة سلط فيها الضوء على تعدّد اهتمامات البستاني، بين الترجمة والأدب والسياسة واللغة، واصفًا إياه بـ”المثقف المتكامل” الذي لم يعرف الكسل، وكان يُحسن التنظيم والتفكير والتأليف، وقدّم مشروعًا حضاريًا متماسكًا.و أشار إلى دعوة البستاني لتوحيد التعليم الرسمي وإلغاء التمييز بين الذكور والإناث، فضلًا عن موقفه مناهضًا للتعصّب والطائفية.

كما تطرّق بختي إلى مجلة البستاني “المعرض” التي أُقفلت بسبب تضاربها مع السلطات العثمانية، لافتًا إلى انتقاله لاحقًا من ميدان الثقافة إلى الشأن العام، حيث تولّى منصب وزير الزراعة في إسطنبول، قبل أن يستقر في الولايات المتحدة الأميركية ويتوفى هناك عام 1925.

أبي فاضل: نقل الإلياذة إلى العربية إنجاز حضاري

من جانبه، قدّم الأكاديمي والكاتب ربيعة أبي فاضل قراءة أدبية متعمّقة في إنجاز البستاني الأهم، ألا وهو ترجمته الكاملة للإلياذة إلى العربية شعرًا، وهو أول من فعل ذلك في تاريخ الأدب العربي.

وقال أبي فاضل: إنّ العرب لم يعرفوا الملاحم كما عرفها اليونان، مستندًا إلى رأي ابن النديم، وأنّ محاولة البستاني جاءت ضمن وعي نهضوي شامل، ورؤية حضارية لبناء توازن ثقافي مع الغرب. وأوضح أن البستاني أمضى نحو 16 عامًا يعمل على الترجمة، مستعينًا بيسوعيين ومتقنين لليونانية القديمة، ليُخرج عملًا بلغ اثنتي عشرة لغة في ملاحقه وشرح حواشيه.

أضاف: “البستاني قارَنَ بين الجاهلية العربية واليونانية، وأثبت أنّ العرب كانوا قادرين على البطولات الشعرية لو أتيحت لهم أدوات الترجمة والمعرفة”، مؤكدًا أن ترجمته لم تكن نقلًا آليًا بل تعريبًا أدبيًا يدمج بين الدقة العلمية والجمال اللغوي.

زين الدين: البستاني نَسَج من الأدب سياسة ومن السياسة إصلاحًا

أما الكاتب سلمان زين الدين فجمع في مداخلته بين أدب البستاني وفكره السياسي. فرأى أن ترجمة الإلياذة لم تكن مجرّد تمرين لغوي بل مشروع ثقافي متكامل، وشرح كيف اختار البستاني الترجمة الشعرية لا النثرية، ما جعله يبتكر أساليب جديدة، ويعيد تشكيل المعنى داخل بنيات عربية تقليدية.

كما توقّف عند مقدمة البستاني الشهيرة للعمل، حيث أهداه إلى الشعراء العرب، مشيدًا بجمال الأسلوب وثراء الفكرة. ولفت إلى أن البستاني لم يكتف بالترجمة، بل كتب في الفلسفة والاجتماع والسياسة، ومن أبرز أعماله السياسية كتاب “الدولة العثمانية” الذي تضمّن مقترحات إصلاحية جريئة، منها حرية التعليم وحرية المعتقد وفصل السلطات.وأضاف زين الدين: أن البستاني نادى بحقوق الأقليات وبنظام لا مركزي، وكان صاحب فكر تقدمي يُعدّ من الآباء المؤسسين للنهضة الحديثة.

يونس: هل يُترجم الشعر؟

اختُتمت الندوة بكلمة من الكاتب الصحافي حبيب يونس الذي وجّه تحية وجدانية وعقلانية إلى روح سليمان البستاني، داعيًا إلى تحويل فكر النهضويين من مناسبات أرشيفية إلى منهجٍ حاضر في الحياة الثقافية والسياسية.

وسأل يونس: “هل يُترجم الشعر؟، مستعرضًا رأي الجاحظ بأن موسيقى الشعر تضيع في الترجمة، وناقش كيف تجاوز البستاني هذا التحدي بأن جعل من الترجمة الشعرية ضربًا من الإبداع الجديد. واستعرض يونس مناهج الترجمة الثلاثة التي عرفها العرب منذ حنين بن إسحاق: الحرفية، الحرة، والمعنوية، وأكد أن البستاني لجأ إلى المنهج الثالث، أي الترجمة المفهومية ذات الروح الأصيلة.

وتوقف عند مهارة البستاني في التصرّف الإيقاعي، إذ اختار عشرة أوزان شعرية من بين ستة عشر وزنًا عربيًا، وركّبها بما يناسب المواقف المختلفة في ملحمة هوميروس، فكان يحاكي الصوت والنبض والدراما في كل موقف. وأضاف أن البستاني لم يكن فقط ناقلًا بل مُبدعًا، لم يُفرض عليه نصٌ بل اختاره بشغف، فدرسه وتملّكه قبل أن يصوغه باللغة العربية بأسلوبٍ رفيع.

وختم يونس: “سليمان البستاني لم يكن ترفًا أدبيًا في عصر النهضة، بل هو نموذج من نماذج التقدّم العربي الذي نحتاج اليوم أن نعيد إحياءه، لا في الكلام، بل في الفعل، لكي لا تبقى النهضة ملفًا مغلقًا في ذاكرة القرن العشرين”.

الغواص أبو حامد الغزالي

نظم “النادي الثقافي العربي” بالتعاون مع “كرسي الشيخ زايد”، ندوة أدبية مميزة تحت عنوان: “الغواص أبو حامد الغزالي”، استضافت الروائية المصرية ريم بسيوني، وأدارتها الباحثة هالة الخطيب، في حضور ممثل “كرسي الشيخ زايد”، د. بلال أرفه لي، ورئيسة النادي سلوى السنيورة بعاصيري، واساتذة من الجامعة الاميركية في بيروت وعمداء سابقين وطلاب .

استهلت الخطيب، الندوة بتقديم الروائية بسيوني، مشيدةً بمنجزها الأدبي الغني، وبتنوع أعمالها التي نالت جوائز عدّة، مشيرة إلى أن روايتها الجديدة “الغواص”، تستلهم سيرة الإمام والفيلسوف الصوفي أبو حامد الغزالي، بأسلوب روائي شيّق يُعيد رسم معالم رحلته الروحية والفكرية، ويُبرز الأبعاد الشخصية والإنسانية في حياة هذا المفكر الكبير، بلغة شاعرية تنبض بالأدب وروح التأمل.

وعبّرت بسيوني عن سعادتها بالمشاركة في معرض بيروت للكتاب، قائلة إنها جاءت من الإسكندرية، خصيصًا لهذا اللقاء، لما لبيروت من مكانة ثقافية في قلبها.

ثم تحدّثت عن الدوافع التي جعلتها تكتب رواية “الغواص”، موضحةً أن علاقتها بأبو حامد الغزالي، بدأت منذ كانت طالبة في المرحلة الثانوية، حيث تأثرت بأفكاره، وقرأت كتبه بإعجاب كبير، ما جعلها تغوص في كتاباته لاحقًا، مدفوعة باهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي

أضافت: “أبو حامد الغزالي، موجود في روايتي، واهتمامي به كان كإنسان قبل أن يكون شيخًا صوفيًا أو مفكرًا. ركزتُ في الرواية على الملامح الصوفية في شخصيته، خصوصًا أن معظم المصريين يعرفونه كفيلسوف، بينما يُغفل كثيرون جانبه الصوفي، باستثناء أهل الاختصاص”.

وأوضحت أن منظور الغزالي، للحب كان أساسيًا في الرواية، مشيرة إلى أن “قراءتها لكتب التصوّف فتحت لها آفاقًا أدبية وفكرية أوسع، وكلما تعمّقت أكثر في فكره، شعرت بسعادة غامرة، لأن التصوف منحني بعدًا جديدًا في التعبير الأدبي”.

وتناولت الصعوبات التي واجهتها أثناء كتابة الرواية، بخاصة في وصف تجربة الشكّ التي خاضها الغزالي، مؤكدة أن الشك كان محورًا أساسيًا لديه، عبّر عنه في كتب موجهة للراسخين في العلم، وأنه اعترف حينها بعجز العقل البشري أمام هذه التجربة الوجودية. وتابعت: “لغة المتصوفين لغة خاصة جدًا، والتعبير عن شعورهم أمر شديد الصعوبة، وقد واجهت تحديات جمّة أثناء صياغة هذا الجزء، ولكن حبي للبحث ساعدني كثيرًا”.

وقالت إنها شعرت بفراغ شديد بعد الانتهاء من الرواية، مشيرة إلى أن تجربة الكتابة عنها كانت عميقة ومليئة بالتفكير والتأمل. كما تطرقت إلى تجاربها الأخرى، منها ما تناولت فيه سياسة المماليك، مؤكدة أهمية دور المعلّم ومسؤوليته الأخلاقية في بناء الوعي.

تخللت الجلسة قراءات مقتطفة من الرواية، استُعرضت خلالها بعض المقاطع التي تُجسد عمق التجربة الروائية، تلتها متابعة من بسيوني حول “مفهوم المعاني”، حيث انتقدت التركيز الزائد على الشكل في الكتابات المعاصرة على حساب الجوهر، موضحة أن الغزالي كان يستخدم كلمات دالة تحتاج إلى تأمل عميق في معانيها، وهو ما جعل البعض يعجز عن فهمه في بعض المحطات.

وتحدثت الكاتبة عن صورة المرأة في حياة الغزالي، مشيرة إلى أنه واجه اتهامات بكتابات ضد المرأة وتعرض لهجوم في مصر، لكنها ترى أن الواقع يعكس غير ذلك، إذ “كان لديه حساسية شديدة تجاه مشاعر المرأة، وكان يهتم بعائلته ويوصي الرجال بحسن معاملة النساء”، بحسب تعبيرها. وأضافت: “كل هذه التفاصيل ساعدتني في تشكيل شخصية الغزالي في الرواية، كما تخيلتها وقرأتها”.

كما أشارت إلى صعوبة تقديم الغزالي كشخصية علمية معقدة، نظراً لاعتماده على الأسلوب الفلسفي. وقالت: “من الإنصاف قراءة أكبر قدر من أعماله قبل الحكم عليه، وهذا ما فعلته حتى استطعت اكتشاف شخصيته الحقيقية”.

وتحدثت كذلك عن مرحلة مفصلية في حياة الغزالي وهي الهجرة والتأمل، مؤكدة أنه تعرض لضغوط وأعداء، واكتشفت ملامح معاناته من خلال بعض التعبيرات المؤثرة في كتاباته، وقالت: “تأثرت بجُمل كثيرة كتبها، خاصة تلك التي عبّر فيها عن حب الناس، وهذه الجمل هي ما جعلني أتعلق بشخصيته أكثر”.

وأضافت بسيوني أنها استخلصت دروسًا أخلاقية من فكر الغزالي، كان أبرزها تركيزه على مفهوم الأخلاق وصفاء القلب، وقالت: “أصعب ما في الرواية كان كتابة المواقف الإنسانية، سواء مع زوجته أو ابنته، لأن التعبير عن الغزالي الإنسان كان بالنسبة لي أهم من التعبير عن الغزالي العالم”.

وأشارت إلى أن الغزالي كان يذكر موضوع الحسد كثيرًا في كتاباته، وكان هناك تحامل عليه في بعض الفترات، ما جعلها تركّز على هذه التعبيرات المتكررة. وختمت بالقول: “الرسالة التي أردت إيصالها للقارئ هي: الحب، الأنس، والتقرب من الله. من أجمل ما كتبه الغزالي كانت النصوص التي تحدث فيها عن هذه القيم الروحية العميقة”.

الحصن الأخير، الفكر والفن كملاذ في مواجهة الخيبة

نظّم النادي الثقافي العربي ندوة فكرية بعنوان: “لحصن الأخير”، تناولت دور الفكر والفن كملاذ إنساني وأخلاقي في مواجهة خيبات الواقع العربي وانهياراته المتتالية.

حضر الندوة السيد محم\د داوود، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، مستشار وزير الثقافة القطرية ابراهيم السيد، امين عام اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، مدير عام الاتصالات باسل الايوبي، مدير عام المهجرين أحمد محمود، مدير عام الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، مدير عام صندوق الوطني للمختارين جلال كبريت، مدير عام الاسواق الاستهلاكية زياد شيا، مدير المراسم في وزارة الخارجية السفير اسامة خشاب، السفير علي ضاهر، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس.

وقد جاءت الندوة استكمالًا لنقاش فلسفي أطلقه المدير العام لوزارة الثقافة د علي الصمد حول دور الثقافة في لبنان والكتابة لتُختتم بمداخلة موسعة للناقد والكاتب إبراهيم العريس بعنوان “الحصن الأخير”، والتي شكّلت ذروة فكرية للقاء.والقى الضوء خلالها على دور الثقافة في العالم العربي.

الثقافة الملاذ الأخير للبنان

وقال الصمد: “حين تم اختيار “الثقافة الحصن الأخير”، عنواناً لندوتنا هذه، كان هاجسنا أن ندق ناقوس الخطر ونلفت إلى أنه بالفن وبالفكر فقط يمكن للبنانيين وللشعوب العربية، الخروج من الواقع الراهن إلى آفاقٍ أكثر إشراقاً ورحابةً.لذا، سأقوم بتسليط الضوء على أهمية الدور الثقافي الذي لعبه لبنان، وعلى خصائصه الثقافية، وسأتوقف بالتحديد عند ضرورة صياغة وظيفة ثقافية جديدة تواكب تحديات العصر بدافع تحقيق غدٍ أفضل.

وعلى قاعدة كامل جميل مروة مؤسس جريدة “الحياة” الذي اختارعنواناً ثابتاً لمقالته الافتتاحية “قل كلمتك وامش”، اخترت عنواناً لكلمتي هذه: “الثقافة الملاذ الأخير للبنان”.

وأنا حين أتحدث عن الثقافة في لبنان، وعن دوره الثقافي، فليس من باب التقوقع ولا بهدف اقامة جدران وحصون بين الثقافات، بل من باب مد جسور الانفتاح على الثقافة العربية انسجاماً مع مقولة مارون عبود بأن “الثقافة في لبنان هي رافد من روافد نهر الثقافة العربية”.وتابع:”الثقافة وحدَها هي جوهر كينونة لبنان وعلّة وجوده، ولولا الدور الثقافي الذي لعبهُ اللبنانيون، ما كان للبنان أن يستمر. وأكثر ما تجلَّى هذا الدور خلال فترة النزاعات والاضطرابات التي شهدها لبنان ومحيطه العربي،بدايةً تجلّت ريادة اللبنانيين من أدباء ورجال فكر وصحافة خلال “النهضة العربية” نهاية القرن التاسع عشر، والتي تسنَّى لمصر أن تكون حاضنة لها، فكان أن استقطبَت الروّاد اللبنانيين، الباحثين عن مكان للإبداع، لم يكن متوفراً في جبل لبنان ومُدُنِه وساحلِه في ظلّ سلطنة عثمانية آخذة في الانهيار.وبالتوازي برَزَ دور المفكرين اللبنانيين المنضوين في الرابطة القلمية والتي ضمتهم مع أقرانهم من المفكرين السوريين الذين اضطرّوا جميعاً للانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإقامة فيها.

ومنذ ذلك الحين، ظلَّ اللبنانيون في هروبٍ مستمر، سواء داخل الجغرافيا اللبنانية أو خارجَها، بحثاً عن مكانٍ يوفّرُ لهم ظروفٍ أفضل للابداع الثقافي.

هذا الهروب الذي شكَّله جوهر رواية ربيع جابر الثلاثية بعنوان: “بيروت مدينة العالم”، ما انفكَّ يلاحقُ اللبنانيين ويدفعَهم نحو الهجرة، ثم العودة، ثم الهجرة، ثم العودة، ثم النزوح، ثم الاستقرار، مسكونين بهاجسٍ وحيد وهو البحث عن الحرية.والحرية بأشكالها المتعدّدة، أي حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية الإبداع،بقيَت منشودة الأدباء والمفكرين اللبنانيين، وشكلت فيما بعد، أي عند إعلان استقلال البلاد، ركيزة أساسية من ركائز نظامه السياسي، حتى أن لبنان، غدَا ولتاريخه، واحة الحرية الوحيدة في هذا الشرق.

وكان للحرية أن تساهم مساهمة أساسية في تشكيل الدور الثقافي للبنان، الذي يمتاز بالتنوّع والاختلاف أولاً ، وبالقدرة على النقد وعلى التجدد ثانياً، وباحتضانه الثقافة العربية والغربية والانفتاح على العالم، أخيراً.

أضاف: “هذه العناصر مجتمعة شكلت وما تزال مميزات الهوية الثقافية اللبنانية، والتي هي بالتأكيد غير منفصلة عن الهوية الثقافية العربية، بل تتفاعل وتتجدَّد معها ومع الثقافات الأخرى. وهذا تحديداً ما أشار إليه الرئيس السنغالي والشاعر ليوبولد سنغورخلال زيارته لبنان في ستينيات القرن الماضي من على منبر الندوة اللبنانية،حيث قال “بأن اللبنانيين هم الشعب الأكثر عروبة وهم في الوقتِ نفسه الشعب الأكثر عالمية”، كما أنه كان لهم أسهامات كبيرة في تكوين الثقافة المتوسطية”.

وأردف:لقد أسهمت الأزمات والتوترات والنزاعات في تشكيل هوية لبنان الثقافيةوقد تجلّى ذلك في فترة الستينيات من القرن الماضي، حيث كان للبنان أن تأثر بتداعيات الصراع العربي الإسرائيلي، لا سيما بعد هزيمة عام 1967.فقد نتج عن ذلك أن انتقلت قيادات العمل الفدائي الفلسطيني إلى لبنان، الذي أضحى بفعل خصائصه الثقافية، من حرية وتعددية وانفتاح، منبراً للقضية الفلسطينية وملاذاً لقادة فكر ورأي توزعوا على تيارين متناقضين: دعاة اللبنانية ودعاة العروبة، وقد أدى التنافس الفكري والثقافي بين أبناء التيارين إلى نهضة ثقافية حقيقية، ولكنها لم تستطع أن تمنع البلاد من الانزلاق إلى سلسلة من الحروب استمرَّت زُهاء خمسة عشر عاماً.ولعلَّ السبب في ذلك يعود في المقام الأول إلى عدم الاعتراف بالآخر، أي عدم الاعتراف بالتنوع الثقافي داخل الوحدة، إذ بقي كل تيار يقرأ في كتابه من دون أن يتجرّأ أن يقرأ في كتاب الآخرين. وهذه إحدى المثالب الرئيسية التي أدت إلى تشظي أطياف المجتمع اللبناني وتفككه مذاهبَ وطوائفَ ومجموعات متناحرة”.

وقال:”في فترة ما بعد الحرب، جهِد لبنان لكي يعود ويلعب دوره الثقافي السابق في المنطقة كمطبعة العرب، ومسرح العرب وسينما العرب ومركز فكر العالم العربي.وقد نجح هذا الأمر حيناً، وكان ثمة إخفاقات عديدة أحياناً، تعود أسبابها لوجود قوى أمرٍ واقع حدَّت من مساحة الحرية وخنقت حركة الابداع فيه. ترافق ذلك مع نزاعات إقليمية ومحلية لم تهدأ طيلة عقدين ونيَف من الزمن ( 11 أيلول 2000، حرب 2006، و الربيع العربي، ومن ثم 7 اوكتوبر والحرب الاسرائيلية على لبنان).كان لكل هذه الأحداث تداعيات كبيرة على دور لبنان الثقافي والريادي في المنطقة والعالم، كما أنها أدّت إلى زعزعة موقع لبنان على صعيد الصناعات الثقافية والابداعية”.

وتابع: “توازياً كانت قد بدأت دولاً عربية عديدة تعتمد سياسات أكثر انفتاحاً على العالموعلى الثقافات الأخرى وتتنهج نهجاً جديداً يعتمد بشكلٍ كبير على الاستثمار في القطاع الثقافي وفي البنية التحتية الثقافية مما شكّل تحدٍّ جديّ وتهديد خطير لدور لبنان.على الرغم من كل ما تقدم، ولغاية عام 2019، ظلَت الصناعات الثقافية والإبداعية تتنامى وتُعزز موقعها لناحية مساهمتها في الناتج المحلي، كما لناحية العاملين فيها، وقد أشارت عدة دراسات، منها دراسة لمعهد باسل فليحان بأن 20% ممن هم في سن العمل، يعملون في قطاع الصناعات الثقافية والابداعية. وأمام التطورات الهائلة التي شهدها لبنان خلال العقدين الأخيرين، وعلى ضوء ما عرفته المنطقة من تغييرات وتحولات جراء أحداث 7 أكتوبر 2024، أمور كثيرة تغيّرت ومفاهيم عديدة تبدّلت، مما يضع لبنان أمام تحدٍّ حقيقي لناحية وظيفته ودوره الثقافي”.

وختم الصمد: “لبنان اليوم كما بالأمس البعيد والأقرب، يجب أن يبقى واحة حرية في هذا الشرق، وهو تجسيدٌ واقعي لتفاعل الحضارات وجسر وصل وتلاقح إبداعي، بين الفكر المشرقي العربي وحضارات ما بين ضفتي المتوسط والعالم المفتوح.من هنا الحاجة لتعزيزالبنى التحتية والفوقية للثقافة من مؤسسات تربوية وجامعية ومراكز أبحاث ومسارح ودور نشر، كما والعمل على استقطاب الشخصيات الفكرية والادبية والخبرات في المجال الثقافي.ولأن الثقافة هي الملاذ الأخير للبنان،فعلى اللبنانيين أن يقرروا ماذا يريدون أن يقولوا للعالم من خلال الثقافة، ومن خلال اسهامهم تحديدا ً في مجالات الفنون والآداب والذكاء الاصطناعي وغيرها”.

من جهته، انطلق العريس من هذه الرؤية ليؤكد أن “الوعي الناتج عن الإبداع هو الثروة الوحيدة التي لا يمكن للأنظمة أن تنتزعها”. وأوضح أن ماركوزه، بعد خيبة ثورات 1968، لم يفقد إيمانه بالتغيير، بل أعاد تموضعه في الفن والفكر كوسيلتين وحيدتين لإحداث ثورة حقيقية، مستقلة عن السياسة والسلطة. وأضاف: “ليست الأحزاب، ولا الطبقات الثورية، بل الوعي الخلاق وحده هو الحصن الأخير في وجه الانحدار”.

وتابع العريس في تشخيصه للواقع العربي: “نعيش في خيبات مستمرة، من النكبة إلى الربيع العربي الذي سُرق، وبينهما نكبات متعددة، وهزائم ذهنية وثقافية أعمق من تلك العسكرية”. واعتبر أن الأمل لا يزال قائمًا، لكن بشرط واحد: الوعي الذي يولّده الفكر والإبداع. وحذّر من غياب النقد البنّاء، واستشهد بالنهضتين العربيتين الأولى والثانية، اللتين بقيتا حبيستين للنخب، ولم تتحوّلا إلى مشروع جماعي، بسبب تغييب العقل النقدي من المدارس والجامعات.

وتحدث عن ودور الإبداع الفنّيّ والفكريّ فيه باعتباره يُمثِّل طريقاً أكيداً نحو بناء مستقبل عربيّ أقلّ بلادةً ممّا عرفنا حتّى الآن، إن لم يكن أكثر إبداعاً وجمالاً. فأنا في نهاية الأمر أرى أنّ طريق الوعي الإبداعيّ قد يكون في إمكانها أن تقودنا نحن العرب، أخيراً للخروج من الماضي ودخول التاريخ الذي يتضمّن دخول زمن العالم وقبول الآخر والتفاعل مع العقل المنطقيّ، بل حتى التجريببي كي استعير من الراحل الكبير جورج طرابيشي، كبديل للغوص في العقل الميتيّ (الاسطوري).

وتابع: انا على يقين هنا من أن الخطوة الأولى على طريق هذا الوعي الذي اراه حصننا الأخير تكمن في التنبه إلى غائب أساسي في حياتنا العقلية. واتحدث تحديدا عن غياب النقد من حياتنا الفكريّة، معتبراً أنّه انحصر بشكل موجات داخل كتب وأفكار من الصعب القول إنّها فعلت ما تقدر حقا على فعله في تاريخنا الراهن، ومنها خاصة موجتان كادتا أن تفعلا حقّاً في تاريخنا الحديث لولا أنّهما كانتا مجرّد ردّة فعل، لا عملاً مبادراً: النهضة الأولى التي انطلقت من ردّة الفعل على حملة نابوليون لتتواصل مع بدء انهيار دولة الاحتلال العثماني ودخول الإنكليز مصر أواخر القرن التاسع عشر وهي تلك التي قادها الأفغاني وعبده لكنّها سرعان ما تجاوزتهما. والنهضة الثانية التي أعقبت هزيمة حزيران عام1967 وتمثّلت في كتابات وبيانات انتقدت الهزيمة لكونها أتت نتيجة أوضاعنا وكوارثنا الخاصّة، وليس مجرّد مؤامرة خارجيّة.

وتساءل:لم لم تفعل النهضتان حقاً في تاريخنا الحديث؟ وجوابي الوحيد هو: لأنّهما ظلّتا نخبويتّين ويتيمتَين على موائد اللِّئام. لم تجدا من يُحوِّلهما إلى المدارس والجامعات ليس كنصوص إنّما كفعل وكممارسة. وُضعتا في المتاحف وبُجِّلتا. أمّا الشعوب فتركناها لقمة سائغة في أفواه قوى الظلام وأصحاب الأفكار المضبوطة على إيقاع قوميّات وإيديولوجيّات وأفكار مصطنعة رُكّبت في مطابخ الفاشيّات القوميّة الأوروبيّة ثمّ في مطابخ الفاشيّات الدينيّة.

أضاف: لقد توقّفتُ قبل فترة عند عبارة قالها مسؤول سياسيّ شاب بدأ يفاجئ العالم بثورة جديدة من نوعها يقوم بها، قال: “حين يهدأ الشرق الأوسط سنكون مثل أوروبّا”. حسناً مثل هذه العبارة قد تمرّ مرور الكرام في ظروف أخرى، لكنّها هنا تتّخذ دلالة في منتهى العمق والأهميّة. فأوروبّا التي يريد المسؤول الشابّ أن نتشبّه بها، ليست قوّة اقتصاديّة ولا هي بالقوّة العسكريّة وليست حتّى ذات بال في الجيو-استراتيجيّات ولا طبعاً في المجال السياسيّ العالميّ. لكنّها بالتأكيد منهل للقيم الحقيقيّة على الصعيد الإنسانيّ. ذات قوّة أخلاقيّة وباع إبداعيّ لا يدنو منهما أيّ طرف آخر في عالمنا اليوم. أوروبّا هي اليوم حيّز يقوم على الإبداع ويرتبط بتاريخ الفكر والفنّ، قوّتها في سينماها ومسارحها وآدابها ومدارسها الفكرية، ومتاحفها وحفاظها على ما هو ناصع في تاريخها.

أوروبّا التي احترمت الدّين إلى درجة أنّها فصلته عن ألاعيب السياسة وأعادته الى أبعاده الرّوحيّة الجميلة، مكرسة له يوما واحدا في الأسبوع ودورا أخلاقيا في المجتمع لا أكثر ولا أقل، هي التي قامت أساساً وإلى حدٍّ كبير، على الإبداع والفكر وثوراتها لم تكن لتنجح لا في العام 1789 ولا في العام 1848 ولا خصوصاً في العام 1968، – ولا اتحدث هنا عن النجاح الفوري بل عن نجاح المدى الطويل مستعيرا هذا التعبير هذه المرة من المؤرخ فرنان بروديل -، لولا الفكر والإبداع اللّذين أطلقاها. ما من نهضة حقيقيّة لأيّ شعب، وما من انطلاقة اجتماعيّة تقي الشعوب من الفوضى الدامية، وما من وعي يحوّل الأجيال الطالعة إلى قوى فاعلة في المجتمع، من دون ذلك الوعي الذي يخلقه الفكر والفنّ. الفكر والفن اللذان كحصن أخير يمكننا اللجوء اليه، يرسمان الآفاق المفتوحة الحقيقية بين مجتمعاتنا العربية التي نعرف انها تقرأ نفس الكتب وتشاهد نفس الافلام وتعيش نفس الاحلام النهضوية… ومن هنا ما اراه دائما من أن الفكر والفن كسبيلين للوعي هما وحدتنا العربية.

وشهدت الندوة حضورًا فكريًا وثقافيًا نوعيًا، وتفاعلًا مع المداخلات التي أعادت الاعتبار لقيمة الكلمة، في وقت تكثر فيه الصرخات وتقلّ المعاني.

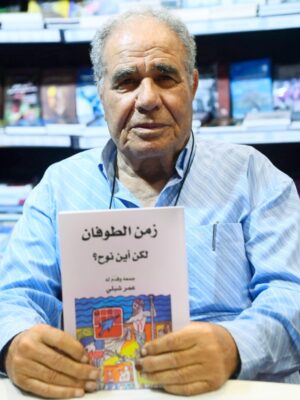

زمن الطوفان

نظّم دار النهضة العربية ندوة ثقافية بعنوان: “زمن الطوفان، لكن أين نوح؟”، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين، من بينهم: الشاعر عمر شبلي، د. هاني سليمان، د. شوقي أبو لطيف، د. يقظان التقي. كما ألقى السيد رفعت فارس كلمة د. غسان سكاف الذي تعذّر حضوره.

افتُتحت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم قدّم مدير الندوة د. التقي، مداخلة افتتاحية قال فيها: “بعض الحرية التي نمارسها اليوم هي أن نقول لا.. لا لجريمة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار التقي إلى أن الشاعر عمر شبلي، تميّز بكلمة نابعة من التزامه العروبي والقومي، حيث عبّر عن تمرده ورفضه للواقع عبر الكتابة لا الانكفاء، معتبرًا أن ما يحدث في فلسطين هو أعظم من أي أسطورة، وأن “طوفان الأقصى” ليس سوى رمز لحقيقة دامية.

من جهته، تناول الشاعر شبلي، أهمية الإصدارات الثلاثة التي واكبت هذه المرحلة، قائلًا إن هذه الأعمال لا تُختزل في كونها صرخة شاعر فحسب، بل تشكل فعلًا ثقافيًا مقاومًا يتجاوز القصيدة والكتاب، ليكون موقفًا حيًا في وجه العنف والخذلان والذاكرة المثقوبة. أضاف: “سنستمر في نصرة أهلنا في غزة مهما حصل. قد أكتب المزيد، لكني أحتاج دعمكم – حتى بثمن الكتاب – كي نواصل الطريق، ولو بالحد الأدنى”.

أما رئيس مجلس إدارة دار الندوة، د. سليمان، فأشاد في مداخلته بروح الشاعر شبلي، مشبّهًا إياه برسام شرب السمّ على باب معرض فني في القاهرة، وصرخ: “ارسموا معاناتي وإلا لعنتكم من قبري”. وتابع: “ما يكتبه عمر ليس مجرد شعر، بل صرخة مقاومة ومرآة لبطولات غزة، تُسطّر بالكلمة حين يُذبح الآخرون بالصمت أو التواطؤ”.

أضاف إن شبلي، في إصداره الجديد “طوفان الأقصى، لكن أين نوح؟”، يكتب من قلب العاصفة، لا باسمه، بل نيابة عن أمة تُحاصر بثلاثية الاحتلال والتجزئة والاستبداد.

من جهته، قال فارس نيابةً عن سكاف: “مساء البطولة والعنوان، مساء الزمن الآخر الذي يكتبه رجال غزة بخيوط المجد. هذا العالم تقلقه أميركا إذا خسرت، وتخيفه أكثر إذا ربحت. طوفان الأقصى لم يهزّ إسرائيل فقط، بل حرّك الولايات المتحدة أولًا”.

وأشار إلى أن القوى الكبرى اليوم تخوض صراعًا مفتوحًا مع واشنطن على جبهات متداخلة في رهاناتها، معتبرًا أن من كتب بداية الحرب على غزة لم يكتب نهايتها بعد، وأن الكلمة ما زالت تقاوم.

أماد. شوقي أبو لطيف، فتوقف عند البُعد الرمزي والفلسفي للعنوان، معتبرًا أن نوح ليس فقط نبيًا، بل رمزًا للخلاص الأرضي عبر الوعي والعمل. وقال:”المناضل عمر شبلي حرّضني فكريًا في مناسبتين: عندما دعا المثقفين لمساءلة أزمة المثقف العربي، وعبر طرحه المتكرر لإشكالية: من يصنع الحرية؟ من يكتب الخلاص؟”.

في نهاية اللقاء، فُتح باب المداخلات أمام الحضور، ثم تم توزيع دروع تكريمية على عدد من الشخصيات الفكرية والثقافية، تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة الكلمة والموقف. وتولّى عملية التقديم كل من الدكتور هاني سليمان والأستاذ خليل شحادة.

والمكرمون هم: د. هالا أبو حمدان، د. يقظان التقي، السيد يوسف مرتضى، د. خليل شحادة، د. شوقي أبو لطيف، السيد أحمد قاسم ذبيان، د. جمال زعيتر، د. هاني سليمان، الشاعر عمر شبلي، السيد عمر زين (تسلّم الدرع بالنيابة عنه يحيى المعلّم)، كما تم تكريم كل من: د. علي زيتون، السيد نبيل فارس، الكاتب زهير هواري، الأستاذ محمد نجم الدين، السيد جعفر إبراهيم، د. رانيا مرعي، اللذين تعذر حضورهم المناسبة.

تحديات معاصرة

أُقيمت ندوة فكرية بعنوان: “أدب الأطفال تحديات معاصرة” من تنظيم T.E.A.C.Hحول واقع أدب الأطفال العربي، بإدارة ميرنا شبّاني، التي افتتحت اللقاء بكلمة ترحيبية شكرت فيها مؤسسة Teach التي نظّمت الحدث، معتبرة أن هذه المبادرة تشكّل مساحة مهمّة للنظر في التحديات والصعوبات المعاصرة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، في ظل العزوف المتزايد للأطفال عن الكتاب وانجذابهم نحو الشاشات.

وقد شارك في الندوة نخبة من الكتّاب والروّاد في مجال أدب الأطفال وهم : أ.فاطمة شرف الدين ،د.سناء شبّاني، ،أ.سمر محفوظ براج.

تطرّقت شرف الدين إلى وضع النشر في أدب الأطفال، مؤكدة أنّ الأزمات تؤثّر مباشرة في قطاع النشر، وغالبًا ما يكون الكتاب أول المتضررين. وأشارت إلى أن مشكلة تشجيع الأطفال على القراءة كانت قائمة قبل الأزمات أيضاً ، لكنها تفاقمت في ظل تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ما يحتم على الكتّاب والناشرين مواكبة التطور الرقمي للحفاظ على مكانة الكتاب. و أضافت: أن الناشرين اللبنانيين اعتمدوا سابقًا على دور النشر السورية والعراقية، غير أنّ الوضع بدأ يتعافى خلال السنة الأخيرة، مع عودة الحماس للقراءة وتعلّم اللغة العربية.

أما عن موقع الكاتب اللبناني، فقالت أنها لا تهتم بترجمة الكتب بقدر اهتمامها بالحفاظ على المشاعر والمضامين عند الترجمة. وأشارت إلى أن الكتّاب العرب يتعاملون مع مواضيعهم بحساسية تتلاءم مع المجتمع، معتبرة أن الرقابة الذاتية جزء من عملية الكتابة في المنطقة، بعكس الكاتب الغربي. وشدّدت على أهمية الحفاظ على القيم عند تناول المواضيع، وألا نكتفي بتقليد الغرب.

بدورها، أكّدت شبّاني أنه قبل العام 2000، كان لبنان يعتمد بشكل شبه كامل على القصص العالمية المترجمة، ما أدى إلى تشبّع ثقافي مستورد. وأشارت إلى أن بعض الكتّاب الذين يكتبون للكبار، ينتقلون إلى الكتابة للأطفال من دون تأهيل أو فهم لخصوصية هذا النوع الأدبي، ما يؤثر على جودة المنتج.

أما براج فركّزت على التحديات التي تواجه الناشرين اليوم، مؤكدة أن عدداً كبيراً منهم أصبح أكثر تردداً في نشر كتب الأطفال بسبب معايير السوق الجديدة في الخارج. وأوضحت أنه يجب أن يكون الكتاب مميزًا واستثنائيًا حتى يتحمّس الناشرون لطباعته وترويجه، ما يضع مسؤولية إضافية على الكاتب في ابتكار محتوى إبداعي وجاذب.

تسلّط هذه الندوة الضوء على واقع أدب الأطفال العربي، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، وموجات التحوّل الرقمي. وأجمع المشاركون على أهمية المواءمة بين القيم الثقافية والانفتاح على التطورات الحديثة، وعلى ضرورة دعم الكاتب المحلي وتمكينه من التعبير عن قضايا مجتمعه بلغة مفهومة ومؤثرة للأطفال.

أظهرت النقاشات أن التحديات كثيرة، لكن الحافز على التغيير والابتكار قائم، والرهان الأكبر يبقى على صناعة كتاب طفل عربي يعكس هويته، ويواكب عصره.

نقطة ضوء:العصر الرقمي ومستقبل القيادة

نظّمت الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS) ندوة فكرية لمناقشة كتاب “نقطة ضوء: العصر الرقمي ومستقبل القيادة والهوية” لمؤلفه الدكتور حاتم علامي، بحضور نخبة من الأكاديميين والمفكرين، من بينهم: البروفيسورة أوديه سلوم، الدكتورة جيهان فقيه، الدكتور جمال مسلماني، والدكتورة فيولا مخزوم.

افتتحت البروفيسورة سلوم الندوة بمداخلة لافتة أكّدت فيها أننا بتنا نعيش في عصر لم تعد فيه الأسئلة القديمة نافعة، مشيرة إلى أنّ الكتاب يسلّط الضوء على مخاوف قانونية وفكرية عميقة عبر خمسة فصول تطرح تساؤلات جوهرية حول التحولات الفلسفية التي فرضها العصر الرقمي.

وتناولت سلوم قضايا معاصرة مثل:تحول الخوارزميات إلى أدوات للقيادة،انحدار القيم والأخلاق في ظل سيطرة التقنية،التحديات القانونية والتربوية التي فرضها الواقع الرقمي،الفجوة المعرفية بين الأنظمة التقليدية والتحولات الرقمية،مصير الهوية الرقمية في ظل سياسات الخصوصية والمراقبة.

وأكدت أنّ “نقطة ضوء” ليس مجرد كتاب عن التكنولوجيا، بل عن الإنسان في قلب التقنية، معتبرة أن العالم الرقمي يدفع نحو تجدد فلسفي وتشريعي يُحتّم إعادة النظر بالتربية، بالتشريعات، وبالهوية الإنسانية.

في مداخلتها، تناولت الدكتورة جيهان فقيه محور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل البشرية، مشيرة إلى أن كتاب “نقطة ضوء” لا يقدّم إجابات جاهزة بقدر ما يفتح نوافذ على عمق الأسئلة والبحث الفلسفي حول العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، والسعي لتحقيق توازن بين الإنسان والآلة.

وركّزت على أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، منها:الإيجابيات: السرعة في معالجة البيانات، دقة المعلومات، وتطبيقات فعالة في مجالات الطب،الهندسة، والطاقة، أما السلبيات: تهديد الوظائف، التأثير على الثقافة الإنسانية، واحتمال اتخاذ قرارات خاطئة أو مدمّرة.

واعتبرت أن الحل يكمن في امتلاك المهارات الكفيلة بمواكبة هذا التطور وتحويل التحديات إلى فرص. كما دعت إلى ضرورة اعتماد استخدام متوازن للذكاء الاصطناعي، وعدم تركه يتطور خارج أي إطار إنساني وأخلاقي.

وشدّدت على أهمية الحوكمة الشاملة التي لا تُختزل في القوانين فقط، بل تشمل أطرًا إنسانية وأخلاقية لضمان العدالة، الشفافية، المساواة، والمساءلة.

وإقترحت تصميم أخلاقي للذكاء الاصطناعي يمنع انحيازه،تعزيز التربية الثقافية والوعي المجتمعي، والسعي نحو أنسنة التكنولوجيا في مقابل رقمنة الإنسان.

من الكاريزما إلى الخوارزما

الدكتور جمال مسلماني افتتح مداخلته بالإشارة إلى أننا نقف اليوم على أعتاب حقبة جديدة تنطلق من بيروت، مدينة الحرف والكلمة، حيث تولد “نقاط الضوء” كأشعة أمل وسط عتمة العصر الرقمي. وأكّد أننا بحاجة إلى بوصلة فكرية ترشدنا، وأن كتاب “نقطة ضوء” للدكتور حاتم علامي يأتي في هذا السياق كدعوة للتأمل العميق في مستقبل القيادة والهوية.

وأشاد مسلماني بالتحليل المعمق الذي قدّمه المؤلف، وخصوصًا فيما يتعلق بتحديات مثل المواطنة الرقمية، معتمدًا على مقاربة فكرية تبدأ من إشعال شمعة في وجه الرياح الرقمية. وطرح سؤالًا محوريًا: “من نحن حين تعاد صياغة هويتنا في زمن تتحكم فيه خوارزميات خفية؟”في هذا العصر، لم تعد الكاريزما البشرية وحدها تصنع القيادة، بل أصبحت الخوارزميات قادرة على تحديد أي خطاب يُنشر وأي فكرة تصل، مما ينقلنا إلى مرحلة جديدة: من الكاريزما إلى الخوارزما.

ورأى أن الهوية الفردية والجمعية باتت قابلة لإعادة التشكل بشكل مستمر، وأننا نعيش في مرحلة لم نعد فيها نميز بسهولة بين الحقيقة والتصرف المصطنع. فالهوية الرقمية لم تعد شأنًا فرديًا، بل أصبحت جماعية تتأثر بالفضاء السيبراني، ما يجعل سؤال الانتماء مركبًا ومعقدًا.

واختتم مسلماني بالعودة إلى عنوان الكتاب، مؤكدًا أن الانتقال من الكاريزما إلى الخوارزما لا يعني بالضرورة الفقد، بل يمكننا نحن أن نكون “نقطة الضوء” وسط التحولات.

وتساءلت الدكتورة فيولا مخزوم،:”كيف نبني الهوية والانتماء في ظل الذكاء الاصطناعي؟”. واعتبرت أن كتاب الدكتور حاتم علامي يأتي كمعالجة فكرية ضرورية في لحظة تاريخية يعاد فيها تفكيك المفاهيم التقليدية، وتسليط الضوء على هشاشتها، بل ومساءلتها من الداخل.وأكدت أن التحول التقني الذي نعيشه اليوم يتجاوز مجرد تطور أدوات، بل يعيد صياغة مفاهيم أساسية مثل الحقيقة، الهوية، والانتماء.

وقالت”: من يتحكم بالخوارزمية، يتحكم بالحقيقة”.

وختمت بتساؤل مفتوح يلخّص جوهر الندوة بأكملها:”كيف نبني هوية وقيادة تصنع من الإنسان مركزًا لهذا العصر الجديد؟”

وفي الختام كانت كلمة للدكتور حاتم علامة قال فيها:”نلتقي اليوم في أمسية تعبر عن استمرار النبض الثقافي والفكري في بيروت، ونشكر منظمي المعرض على هذه المبادرة التي جاءت في زمانها ومكانها المناسبين. كما نثمن عالياً كل المتداخلين الذين أضافوا إضاءات عميقة، فكان لحضورهم أثر بالغ في تعميق النقاش.أنا من الذين يطرحون الأسئلة أكثر من تقديم الإجابات، فالواقع الذي نعيشه مليء بالتحديات والتساؤلات. عندما نجد سيرورة التطور التكنولوجي، من أي زاوية يمكن للشخص أن يدخل هذا العالم؟ ومن هنا جاء اختيار موضوع القيادة والهوية، باعتبارهما جوهر الموضوع والنقطة المحورية.

كل هذه الأبواب صالحة للنظر، ولكن في هذا الكتاب وما بعده، تبقى الأسئلة هي نقطة الانطلاق. وكثير منا – مخضرمين في هذا المجال – نتابع ما يحدث، البعض يعتبر نفسه جزءًا من اللعبة الرقمية على منصات مثل فيسبوك، والآخر يرى نفسه خارجها. لذلك، التعبيرات التي نستخدمها والظواهر التي نتابعها تحتاج إلى إعادة تأمل، وعلينا أن نعيد النظر في مكاننا من هذا التحول.

أضاف:لقد حاولت الربط بين تطور التقنية والمفاهيم، وهذه مسألة أساسية لفهم علاقة الإنسان بالآلة. كنت أتوقع وجود مئات الكتب التي تناقش التحول الرقمي والهوية الجديدة، لكن عندما ننظر إلى الواقع، نجد أننا خارج هذه اللعبة، نتساءل: أين نحن اليوم؟ كيف نتفاعل مع هذا العصر؟ هل نحن حقًا في القيادة، أم مجرد مجتمع هجين؟

ودعا إلى البدء بالتفكير من مستوى متطور فلسفي وسوسيولوجي، لمعالجة قضية المستقبل وتشكيل منتدى رقمي يبدأ بمجموعات من المهتمين والموجودين.

فلسفة التواصل

نظّم دار النهضة العربية ندوة فكرية بعنوان “مناقشة كتاب فلسفة التواصل: من فعل الرصاصة إلى المتاهة”، بحضور ثلّة من المفكرين والأكاديميين، يتقدّمهم الدكتور هيثم قطب، والدكتور زكي جمعة، والدكتور طلال عتريسي، وأدارت اللقاء مؤلفة الكتاب، الدكتورة مي العبد الله، التي قادت النقاش في أجواء علمية معمقة.

الكتاب الذي عُرض للنقاش يُعدّ محاولة فلسفية جديدة في ميدان علوم الإعلام والتواصل، حيث يقترح ما يمكن تسميته بـ”الحوار الكبير” بين مفكري الأمس واليوم، ويقدّم مقاربة فكرية ترتكز على مبدأ التعاون في التواصل، لا على نماذج السيطرة التقليدية. وقد سعت العبدالله من خلال هذا العمل إلى دمج الفكر التكنولوجي بالمقاربة البنيوية، لتفكيك ظاهرة الوسائط الحديثة، عبر رؤية فلسفية تؤمن أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة، بل تحوّل إلى فئة أساسية في التفكير والفعل، كما شددت على ضرورة تطوير المقاربات التحليلية والتأويلية التي بدأها الكتاب، ودعت الباحثين إلى الانخراط في تفكيك الواقع الاتصالي العربي بعيدًا عن النماذج الجاهزة، لأننا، بحسب تعبيرها، «ما زلنا ندخل الفضاء الرقمي دون سلاح معرفي حقيقي».

وفي مداخلته، شدد جمعة على أهمية التعبير “فلسفة التواصل”، معتبراً أنه مصطلح جديد وضروري في زمن الرقمنة المفتوحة. وأضاف أن الكتاب يطرح إمكانات جديدة أمام التواصل العربي في ظل هيمنة المرسِل من خلال الآليات الرقمية، داعيًا إلى إعادة التفكير بموقع الإنسان العربي في شبكة الوسائط الجديدة.

كما ناقش قطب التحولات البنيوية التي طرأت على العلاقة بين الإعلام والمتلقّي، مؤكدًا أن “الإعلام الجديد” لم يولّد التغيير السياسي بل رافقه، وهو بحاجة إلى تأطير نظري واضح يميّزه عن الفوضى والنسبية التي تحكم الثقافة المعاصرة.

أما عتريسي فقد رأى في الكتاب دعوة لإعادة الاعتبار للفلسفة في الإعلام، عبر مساءلة العلاقة بين السلطة والمعنى، والبحث في إمكانية بناء تواصل إنساني حقيقي، لا يخضع فقط للمنصات والمضامين السطحية.

الندوة اختتمت بشكر دار النهضة العربية على تنظيم هذه الفعالية، وتأكيد الحاضرين أن كتاب فلسفة التواصل: من فعل الرصاصة إلى المتاهة يشكّل مرجعًا نقديًا أساسيًا في دراسة التحوّلات الرقمية والرمزية التي يشهدها العالم المعاصر، ويستحق أن يكون منطلقًا لأبحاث عربية جديدة في فلسفة الإعلام والتواصل.

تحديات الذكاء الاصطناعي

نظّمت جمعية T.E.A.C.H ندوة فكرية متخصصة بعنوان “تحديات الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الرقمي الرصين”، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين، من بينهم الأستاذ ربيع بعلبكي، والأستاذ مصطفى شمس الدين، وأدارت الندوة الدكتورة ميرنا عطية.

افتتحت الندوة بكلمة من الدكتورة عطية، التي قرأت الفاتحة عن أرواح الشهداء، وروح السيد حسن نصرالله ونعيم قاسم. ثم وجّهت الشكر للحضور والأعضاء المشاركين، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على التحديات المتسارعة الناتجة عن التطور التكنولوجي، وضرورة فهم تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى رقمي رصين ومسؤول.

وإستهل بعلبكي كلمته بالشكر، مشيدًا بالتكامل القائم بين النقابة والجمعية. ثم تحدث عن ضرورة التربية على الابتكار لجيل الشباب، مشيرًا إلى أهمية ترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاع التعليم.

ولفت إلى أن “الذكاء” يعتمد على الكهرباء، الإنترنت، والبيانات المتاحة. فكلما كانت البيانات متاحة ودقيقة، كانت النتائج أفضل.وأكد إيمانه بأن الثورة الصناعية الخامسة ستكون ثورة الكلمة، داعيًا إلى وعي أعمق في استخدام هذه الأدوات التقنية.

من جهته تناول شمس الدين الموضوع بشكل تحليلي، فبدأ بتحديد ما هو المحتوى الرقمي الرصين، موضحًا أن عليه أن يكون: مبدعًا،موضوعيًا،متوازنًا،يعرض عدة آراء،يقدّم قيمة مضافة،ملتزمًا بالأخلاقيات،ثم تطرق إلى أنواع الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي الضيق، الذكاء الاصطناعي العام، الذكاء الاصطناعي الفائق (لم نصل إليه بعد)

واستعرض مجالات استخدام الذكاء مثل:الرؤية الحاسوبية،أنظمة التوصية (مثل Netflix)،معالجة اللغة الطبيعية وتوليد المحتوى.

وأشار إلى جملة من التحديات منها:الهلوسة المعلوماتية (توليد معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة)، التحيّزات المعرفية، الافتقار إلى الفهم العميق للصياغة والمعاني،قضايا الملكية الفكرية والانتحال،مشكلة التعميم، التحديات البيئية (مثل استهلاك الطاقة العالي)، مقترحاً تصميم برامج للمراجعة والتحقق المكثف، تحسين جودة وشفافية بيانات التدريب،تطوير نماذج مخصصة ومدربة بدقة،تعزيز الشفافية والمسؤولية،احترام حقوق الملكية الفكرية،ضمان الاستقلالية البشرية،التشجيع على العدالة وعدم التمييز.

تواقيع الكتب

شهد اليوم الثامن حفلات تواقيع لعدد من الكتب، حيث وقع الكاتب مروان طراف كتابه “لعنة باب عكا ” في جناح رياض الريس للكتب والنشر، ووقعت الرسامة فاطمة موسى قصير كتاب “من الماء” نيابة عن الكاتبة مزنة رياض كمال في جناح دار قمرة للنشر، ووقعت الكاتبة كارولين شادارفيان كتابها “حين يزهر الوعي” في جناح دار ناريمان للنشر، ووقع الكاتب جان دوست كتابه “اخر معارك الجنرال” في جناح دار النهار، ووقعت الكاتبة يارا الحجار كتابها “a journay beyond the visible ” في جناح دار النهار، ووقعت الكاتبة فاطمة شرف الدين كتابها “20 الف دولار” في جناح دار الساقي، ووقعت الدكتورة مي العبد الله كتابها ” فلسفة التواصل من فعل الرصاصة الى المتاهة “في جناح دار النهضة العربية، ووقع الشيخ الدكتور سامر مرعي كتابه “المصارف الاسلامية في ميزان الشريعة” في جناح دار النهضة العربية، ووقع متدربي ورشة الكتابة الابداعية المجموعة القصصية “يوسف في البئر ثانية”، ووقع اللواء الركن الدكتور عبد الرحمن شحيتلي كتابه “الحدود البنانية البرية والبحرية دراسة تاريخية وجغرافية وسياسية” في جناح دار الفارابي، ووقع الدكتور وجيه قانصو كتابه “فكرة الله الحقيقة والمعنى” في جناح دار الفارابي، ووقع الدكتور علوان امين الدين كتابه “الصدع الفولاذي من اوديسا الى قناة السويس” في جناح دار ابعاد، ووقعت الكاتبة حكمت حسن كتابها “نصف شمس تعبث معنا” في جناح دار نلسن، ووقع الدكتور حسين المولى كتابه “الجريمة الكبرى مسؤولية بريطانية عن قيام اسرائيل من التبني الفكري حتى قيام الكيان” في جناح دار وافد ، ووقعت الدكتورة مريم رضا كتابها “الجمهورية الاسلامية” في جناح دار الولاء، ووقع الكاتب قاسم الساحلي كتابه “حين عبرنا النهر” في جناح دار الولاء ، ووقعت الكاتبتان حوراء حجازي ومروى الشامي كتابهما “يد الله تحيطني ويد مريم” في جناح دار اللواء، ووقعت الدكتورة فادية كامل حسين كتابها “التعليم المتمايز من المفهوم الى التطبيق” في جناح دار مكتبجي، ووقعت الكاتبة امال مخول كتابها “حقائب فارغة” في جناح دار سائر المشرق ، ووقع الكاتب بسام الموسى كتابه ” اركض ورائي” في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي، ووقع الكاتب غسان حمد كتابيه “ادباء وشعراء الضنية” وديوان “لقد مسني الشعر ” في جناح منتدى شاعر الكورة، ووقع الكاتب احمد يوسف كتابه “خيوط المغيب” في جناح منتدى شاعر الكورة، ووقع احمد يوسف نيابة عن الكاتبة غادة السمروط كتابيها “ومضات فارسية” و”الان معاً ” في جناح منتدى شاعر الكورة، ووقع الكاتب محمود شحادة ثلاثة دواوين “عندما تزهر الاعشاب في ايلول”، “كما العبير” و”عائد على اجنحة الرحيل” في جناح منتدى شاعر الكورة، ووقع الكاتب علي اسماعيل كتابه “الرفض في شعر ادونيس وديوان الجدول المحترق ” في جناح منتدى شاعر الكورة، ووقع الدكتور جورج زكيا الحاج كتابه “رواية ساشا” في جناح منتدى شاعر الكورة، ووقعت الدكتورة سحر حيدر كتابها “رواية جرح النافذة ” في جناح منتدى شاعر الكورة، ووقع الدكتور البير داغر كتابه “العرب بعد 1973 خمسون عاما من المراوحة في المكا ” في جناح منتدى المعارف، ووقع الكاتب احمد الزعتري كتابه “تجربة فريدة في فن الخط ” في جناح مكتبجي، ووقع بشارة مرهج كتابه “جذور الانهيار الاقتصادي في لبنان” في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون، ووقع الكاتب احمد الدبش كتابه “تخيل الارض المقدسة كيف تمت عبرنة الخريطة الفلسطينية” في جناح مركز دراسات الوحدة العربية، ووقع الكاتب الدكتور حسين صفي الدين كتابه “كيف أصبحنا بشرا؟” في دار الانتشار العربي، ووقع الكاتب الشيخ احمد الصوفي كتابه “حكم التدرج في تطبيق الشريعة” في جناح دار الامة للنشر، ووقع القاضي هاني الحبال كتابه “محكمة الجنايات” في جناح منشورات زين الحقوقية، ووقعت الكاتبة سعاد حميدان كتابها “إن قلت لا” في جناح إتحاد الكتاب اللبنانيين، ووقع الصحافي بسام ضو كتابه “الوعي والمواجهة” في جناح إتحاد الكتاب، ووقعت الكاتبة سحر غدار كتابه “كان لنا عائلة” في جناح دار زمكان، ووقع الشاعر شوقي بزيع كتابه “مبدعون عشاق” في جناح دار زمكان، ووقع الدكتور حسن أحمد كتابه “الآفاق الإستراتيجية للعلاقات الصينية الإيرانية” في جناح دار الفقيه، ووقع الدكتور محمد وليد طقوش كتابه “قوس القضاء” في جناح دار العلوم العربية للطباعة والنشر، ووقعت الكاتبة ايمان علوية كتابها ” بلون الحصرم” في جناح دار المودة.

برنامج يوم الجمعة 23 أيار 2025

● ينظم “النادي الثقافي العربي” و”نادي لكل الناس” فيلم وثائقي بعنوان:” واهب الحرية” يشارك فيها نجا الأشقر، وذلك عند الساعة الثالثة والنصف في قاعة توفيق باشا (أ).

● يجري النادي الثقافي و”كرسي الشيخ زايد”، حوار مع الروائية جوخه الحارثي، يشارك فيها كل من رنا روكز ، د. بلال الارفه لي، وذلك عند الساعة الخامسة في قاعة توفيق باشا (أ).

● ينظم النادي الثقافي وكرسي الشيخ زايد، ندوة بعنوان: “كيف نعيد التاريخ الى الجمهور؟” يشارك فيها كل من أ.شارل حايك و د. بلال الارفه لي وذلك عند الساعة السادسة والنصف في قاعة توفيق باشا (أ).

● ينظم دار نلسن، ندوة بمناسبة “سنوية د.حسان حلاق”، يشارك فيها كل من أ.باسم فليفل، د. عصام شبارو، سليمان بختي، وذلك عند الساعة الثالثة والنصف في قاعة الياس خوري (ب).

● ينظم دار النهار ندوة حول كتاب: “في نقد الحرب الأهلية” للدكتور محمد علي عقل يشارك فيها كل من د. حبيب فاض امين الياس وذلك عند الساعة الخامسة في القاعة (ب).

● ينطم دار المجمع الابداعي ندوة “قراءات من رواية حامل الطين”، يشارك فيها كل من الكاتب عبد الرحمن جاسم، تهاني نصار، وذلك عند الساعة السادسة والنصف في قاعة الياس خوري (ب).

● تنظم مؤسسات Elecroslab وsteamx وgreenrobot محاضرة بعنوان: “الذكاء الاصطناعي والدهاء البشري في تحديات التأليف والنشر بين الوكيل الرقمي والاصيل الانساني، يقدمها رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، النقيب ربيع بعلبكي، وذلك عند الساعة الثانية في قاعة الياس خوري (ب).