تربية وثقافة

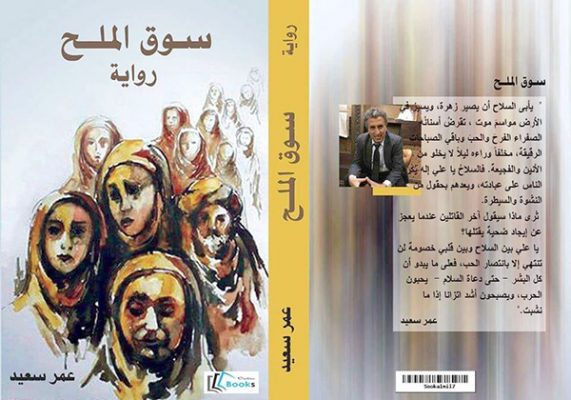

تصفيات الانحدار.. قراءة في رواية “سوق الملح” للروائي عمر سعيد

كتب الناقد اللبناني يوسف طراد…

فوق الرمل العاري، بداية رذاذ رواية (سوق الملح) للأستاذ عمر سعيد التي صدرت عن دار (بوك أونلاين) بنسختها الإلكترونية، فقد كانت كتابتها تحدّيًا في زمن الكورونا، سرت أحداثها في عروق التاريخ، ماخرة جغرافية الكوكب الأزرق بشبح مزدوج دون هويّة.

اِبتدأت الرواية في حيّ الصفيح، ضاحية إحدى المدن العربية التي لم يذكرها الكاتب، سكّانه من (البدون) المنتمين إلى قبيلةٍ وعرق، ليس لهم ارتباط بوطن، لعدم امتلاكهم هويّة تثبت ذاتهم أمام سلطات أتقنت النفاق المقدّس. لكلّ شخصيةٍ من أبطال الرواية صفات وميزات مغايرة عن الأخرى، لكن القاسم المشترك بينها البؤس، الهجرة والانتماء المفقود.

دخول علي المرحلة الثانوية أحجية. هو المولود النّكرة عند الدولة، حاول الوصول إلى أمانيه بأوراق ابن أخته نوّاف المتوفي عن إعاقة، والذي لم يشطب من سجلّ النفوس نزولًا عند رغبة والدته. “يا علي ليس سهلًا أن تكون فرع إنسان”. تفوّق علي واستحصل على منحة دراسة الطبّ في إحدى جامعات أستراليا. إقدام والد علي على إعطائه جميع النقود التي جمعها بمشقّة العمل بالقصور، كان فعلًا متقدّمًا أمام مخطّطات التطوّر الحضري، وتراجع أكواخ الصفيح، التي إن توالد أحدها فخفية في الظلام.

رحل ماجد الذي لا يملك ثمنًا للرحيل من حيّ الصفيح مرّتين، الأولى إلى عدن بحثًا عن حقيقة سوار جدّه طراد جذع شجرة القبيلة. والثانية عند هجرته إلى شمال المتوسّط، لا بحثًا عن وطن لكن عن هويّةٍ وانتماء. خلال بحثه عن السوار الأسطوري، التقى بالمستشرق لامبير والفلسطيني الملقّب بالرقّاش الذي هجر من بلاده وهو صغير إلى عدن بسب جور اليهود. رحلة ماجد، تزامنت مع قيام علي برحلةٍ ضمن بعثة، قامت بها جامعة كوينزلاند الأسترالية إلى إمارة عُمان وكشفه للغز السوار صدفة. في النهاية لم يعد علي إلى حيّ الصفيح طبيبًا منقذًا للأرواح من المرض والبؤس، والسبب أوراقه الشخصية، التي كانت شراعًا مبهمًا للسفر بسفينة المجهول، واكتشاف السلطات لذلك.

هذه الرواية هي مجموعة روايات مرصوفة، رسمت لوحة فسيفسائية أدبية مذهلة. حياة كلّ شخصية منها هي رواية بحدّ ذاتها، تتجلّى للقارىء على أنها منفصلةٌ عن رفيقاتها لكنها متّصلةٌ فيما بينها بخيوطٍ رفيعة متينة، مع حبكةٍ فريدة رائعة. القصص جمعت حياة وتجارب والد علي، جو والحرب الأهلية اللبنانية، ماجد، رويضان وحبّه المسلوب، الرقّاش ورحلته من المهد إلى اللحد مرورًا بهجرة عائلته القسرية ووفاة والدته ورميها في البحر، المستشرق لامبير المكتنز من سحر الشرق وأخباره وتاريخه والموسيقى التي صدحت منه، لكن أغرب القصص هي قصّة العود زعيم الشحوح القاطنين جبال مستدم في عمان، وغيرها من القصص المكتفية بحدّ ذاتها، لكن تتابعها جعلها تخدم الرواية ككلّ من أجل بلورة خفاياها.

لم يكتب عمر سعيد من أجل الكتابة، بل من أجل المنسيين والمظلومين والمهجرين والأوطان المسلوبة والأرواح التائهة والحقيقة المغيبة والتاريخ المطموس والحبّ الحزين والعنفوان المؤجّل. كتب أدبًا فلسفيًا تأريخيًا، بطريقةٍ شيّقة تحبس القارىء خلف قضبان السطور التي يسكنها شغف معرفة النهايات. يذهب من يقرأ بنهم مع أبطال الرواية بطريق اللاعودة، حيث تتشتّت أفكاره وإنسانيته ولهفته مع كلّ شخصيةٍ تضامنًا مع القيم التي تمثّلها.

روايةٌ ضمّت الفقر والتعاسة قدر مجلّدات. تآلف السرد مع العبث الذي تهادى حتى أعماق الحكمة عند قول الكاتب: “إن الفقر نفق يمتد من أول عتمة الأرحام إلى آخر ليل القبور”. تمادت الكلمات بحبرها لوعة في مقاطع تجرّم المجتمع “الجحيم هو أن تحيا في بيئة، تجزم أن المعرفة إثم وكفر”. روايةٌ حرّرت الحبّ من أوهام المواعظ “إذا كنت لا تستطيع الحب فلا تحتمِ بالكراهية”.

جمعت “ثلاثية الحب والفقر والإبداع” وأصبحت الصواب الوحيد وسط زحام الحرب والبؤس وفتاوى وكلاء الله على الأرض. أسهب الراوي في معالجة لغز الحبّ في الشرق، وبثّ الحرّية والتحرّر في أبطال. لكن قيود الواقع الدامي هي خدم في تطبيق قواعد المنظور والخضوع الكلّي للتقاليد، “يا جو نحن في الشرق لا نؤمن بالحبّ بالرغم من أننا نبذل رحلة العمر وتفاصيلها بحثًا عنه، إننا نؤمن بالكراهية التي تعزز فينا مقاومة الحبّ”.

لأن الكاتب انعتق من التقاليد، والتمرّس بالوعي والإنسانية، فقد بقي ملتزمًا بقضايا الشرق المحقّة، عبر وصفه هجرة عائلة الرقّاش من وطنه فلسطين. هذه العائلة هي رمز لتشتت الفلسطنيين في أصقاع الشرق والعالم، مقابل عودة الشتات اليهودي إلى فلسطين المحتلّة، وما نتج عن هذه العودة من حروبٍ لاستمرارها.

كما أن وطنية النقّاش هي رمز لكلّ من يقدّس وطنه ويهبه جميع أحاسيسه الصادقة “لا فرق بين خروج المرء من وطنه وخروج المقدّس من دائرة قداسته فكلاهما هبوط من علٍ وتعريته”. إذا استمرّ حلم العودة الذي سكن يقظة النقّاش، بالرغم من هجرته لوطنه وهو رضيع، يبقى هذا الحقّ متجسّدًا في أبطال من خلال قضيّة تحتاج إلى مخلصين وليس إلى تجار أوطان “خمسون عامًا وأنا أبحث عن بوابة الدخول إلى وطني”.

وصْف المهنة الأولى خلال الرواية “فتيات جلبهن الجوع والحاجة والفقر المدقع من أوروبا وآسيا، كانت فروجهن آبار النفط التي راحت تضخّ على أسرهن المال والخيرات”، هذا الوصف اختلف عن وصف الأحاسيس الجياشة، الصادرة عن طقوس ما قبل الجماع في بيوت القفل في جبال مستدم.

افترش عمر سعيد بحواسه المرهفة سريرًا تناثرت أقمار الحب فوق وسادته، حين وصف لقاء إيزا وعلي بعد هذه الطقوس، حيث ارتقيا سويًا افتتانًا بالجسد بعد غوصهما في ثنايا الشغف المتأجّج في العروق. أمّا عن وصف القيود الفكرية والعقائدية، تعتبر هذه الرواية طاقة حقائق. عرضت صورًا فاقدة لكلّ ملامح الإنسانية “أسوأ عادات مجتمعي تجريم الوعي والرقي عند الصدام مع الجهل والغباء”.

الإيمان القادم من الوعي كان له المتّسع الكبير في خضمّ السطور “الإيمان هو أن تزرع سماءك بالمطر قبل أن تزرع حقولك بالحبوب”. وصف الأشخاص تجلّى وكأن القارىء يشاهد صورة فوتوغرافية طبق الأصل عن الموصوف مضاف إليها من روح الواصف براعة الوصف، عن رقّة الطفل كتب سعيد “شفتاه الناعمتان كغبار حلوى راحة الحلقوم”. وعن بشاعة الشيخ “تحت تلك الحفرتين أنف تدلى كحبة كمثرى، نخرها الدود في نهاية صيف حار”.

الدهشة لم تغادر الرواية من إهدائها إلى نهايتها، لكنها جاءت مضاعفة عند لقاء علي بالعود الشيخ الضرير، زعيم قبيلة الشحوح، القاطنة جبال عمان المعزولة. رجلٌ تسكنه الحكمة والبصيرة والفلسفة رغم إعاقته، فقد استبدل نور عينيه بنور قلبه “كيف لك أن تبكي وأنت بغير عيون!؟ فالدمع ضوء يخترق الأرواح الناظرة إليك!”. عند متابعة تفاصيل اللقاء يحضرك قول للأديب طه حسين “بعينين مبصرتين يمكن أن يكون الإنسان كفيفًا”.

قبيلة الشحوح من سكّان رؤوس الجبال في مسندم، هم من أكثر العرب أصالة ونسبًا وهوية “نحن الذين نحدّد هويّة المنطقة ونسبها وليس العكس”. هذه الأقول المنسوبة للعود، تعيدنا إلى تاريخ بلادنا، خاصة الموارنة الذين سكنوا الوديان السحيقة هربًا من الاضطهاد، كوادي قاديشا في جبّة بشري ووادي حربا الفاصل بين البترون وجبيل. فمنهم ظهر بطريركًا عملاقًا ولد على يديه لبنان الكبير بحدوده الحالية، وها إننا نقترب من هذه المئوية الخالدة.

للرواية قيمة قيّمة، نشأت من التناول الأدبي والفلسفي لموضوعها، فقد أضفى الكاتب من روحه مغزى رفيعًا على الأفعال المأساوية بهدف جعلها غاية للتصحيح. كما أضفى على الأمور غير الاعتيادية بين أبطال الرواية مظهرًا باهرًا. فأصبح المجهول في التاريخ والأمكنة الغريبة يرتدي حلّة المعلوم عند دخوله عقل القارىء الفطن.

ربما أن البؤس الذي رافق سكان منازل الصفيح، وضيقها، وتفشي روح الأنانية عند مالكي القصور وأفعالهم الشنيعة بسكّان هذه الأكواخ، جعل المميّزين منهم يتوغّلون في الماضي، للاحتماء به من الحاضر المزري. أنتج الراوي من شخصياته المتعددة المآكل والمشارب والمذاهب طائفة واحدة. التزمت أسلوب يحرص على رصانة الفكر والفعل، واستخدام نمطًا راقيًا في تحليل صورة الواقع مع الالتزام بالموضوعية، والاعتماد على المنطق الصادر عن العقل المتزن الذي يرفض الاستسلام للتهاويل الرجعية.

لماذا يا عمر سعيد جعلتنا نعشق هويّتنا، ليس إعجابًا بنظامنا بل فخرًا بوطننا، كي لا نلعب مع البدون المباراة النهائية في ملعب المجهول؟.

فالأهداف تدخل مرمانا خلال تصفيات الانحدار، بسبب استشهاد حارسنا، وترف البديل بالشهوة الفائضة لحب المصالح والمراكز.

========================