تربية وثقافة

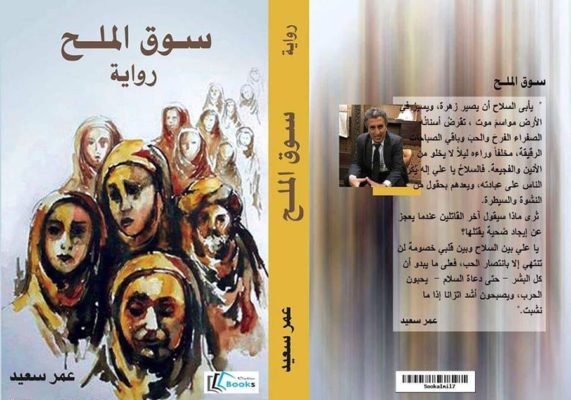

“ســـــوق الــمـــلـــــــــح”..

خاص “المدارنت”..

“سوق الملح” رواية مميّزة تتجاوز كونها سوقًا للملاحة ولكلّ مليح، الى سياق مسيرة لفّت الشرق من أدناه الى أقصاه في رحلة (مجلانية)، لم يقم بها الرحالة مجلّان، ولا ابن بطوطة، بل كاتب اتقن امتشاق القلم، وحمل الكاميرا، قد يدنو من الرحالة “ابن فضلان” أكثر من سواه، ليوثّق المشاهد اليومية، والأمكنة التاريخية، ويطأ بقدمَيه جغرافيا مغمورة، ومرتفعات مأهولة بالأصالة والعراقة والأعراف والتقاليد الراسخة، المجهولة لدى السواد الأعظم من البشر.

إنّه كاتبنا “عمر سعيد” الذي لم نعرفه إلّا عبر كتاباته ورواياته التي تتعدّى السرد الى البحث والتنقيب والدرس ونزع اللثام بجرأةٍ عّما غمض من أحداث وتصرفات إنسانية، تلمّسناها عندما سلّط الضوء على مشاهدات طريفة ودقيقة في قرانا وضيعنا التي أبدع في تدوين وقائعها في كتابه السابق “حكي تنور”…

واليوم، نحن أمام جهد جديد مشكور، ليس لرواية “سوق الملح” علاقة بخماسية “مدن الملح” للكاتب (عبد الرحمن منيف) بقدر التلاقي على أرضية جغرافية عربية، ارتأى كلّ منهما جانبًا مختلفًا من مساحة الجزيرة الممتدّة من الشمال الى الجنوب السحيق…

لسنا في صدد عرض موجز للكتاب الموسوعي، ولكن نتوقف عند بعض المفاصل الهامّة؛ نرى الكاتب يعايش فئة من المواطنين “ال بدون” الذين يقطنون بيوت الصفيح، من مكتومي الهوية والجنسية وممن عانوا الأمرّين وكافحوا كفاح الأبطال من أجل البقاء والقدرة على الاستمرار في الحياة بكرامة ، مصغيًا الى أحاديثم وهمساتهم، ومناجاتهم، الى ان يوثّق قول أحد شخصياته: “آه يا هذا الدين الذي وعدتنا بالكثير نحن الفقراء، كم حولتنا الى بغالٍ تجرّ عربات الراكبين باسمك الى حروبهم ومواسمهم، وبيادرهم التي لا ينالنا منها إلّا التعب، والخسارة، والحزن، وعلى جلودنا توزّع مياسم جلداتهم، لنجريَ بهم أكثر كلما أرادوا الهجوم، ولنعود بهم الى مخابئهم كلما فاجأتهم الهزيمة…الخ”.

وسط هذه الكوارث الاجتماعية، تمكّن أحد أبنائهم من الحصول على هوية ابن اخت متوفٍ، فانتقل من علي الى نواف، راح يتعلّم وينجح، ويحصل على منحة دراسة الطبّ في الأقاصي، في استراليا…

واكبه الراوي، في تحصيله الاختصاص، وفي صداقته لزميلةٍ استرالية من أب ألماني وأم تشيلية، وتدعى إيزابيل، أحبته رغم معرفتها بديانته الاسلامية واستماعها الى قراءاته القرآنية، واعجبت بصوته الساحر، ولم تفارقه بعدها، الى أن رافقته ببعثةٍ طبيّةٍ الى مرتفعات مسندم، حيث يحتفظ الأهالي بتراث عريق، فسجّل لنا الراوي عاداتٍ وتقاليد مستمرة عبر الزمن، من زمن سحيق… فيما كان علي لا يتوقف عن تسطير المقالات والقصائد وينشرها في بلاده باسم نواف… وتترك أثرها لدى الأهل، ولم يقصّر في كتابة الرسائل، وحتى بتوفير المال للأهل متى استطاع…

يروي الكاتب: تعارف علي في المستشفى الاسترالي على “جو” الذي وقع بين أيدي المخابرات السورية، تلقى منها التعنيف والضرب، ووجد نفسه في مشفى المقاصد في بيروت، وتركت في كتفه ندبة عميقة لا تزول، الى أن فرّ الى قبرص عبر مرفأ جونيه على متن سفينة للقوات، وعمل مغنيًّا بمساعي فتاة مصرية، إلى أن تمكن من المغادرة الى استراليا…

ولم يغفل الكاتب ايراد عدد من الحوادث التي جرت مع علي دفعته للمقارنة الصعبة بين اهتمامات العامة بالطب التجميلي وبين واقع المتوطنين في بيوت الصفيح بالقرب من مكب النفايات، مما يثير الحزن في النفوس والمشاعر.. رغم الحنين الى الأهل في الوطن، عدا ذلك الحديث عن الفروقات في العلاقات بين الجنسين، وتأثيرالثقافة الغربية على أبناء الشرق..

بالمقابل، يبدي الصديق “جو” مشاعره تجاه الوطن… وهنا يحلّق الكاتب بقدرة بلاغية عظيمة على لسان المغترب اللبناني “جو” في صياغة قطعة أدبية رائعة عن القرية المتنية، والالفة بين الأهل والاهالي مفعمًا بالشوق الحار للوطن…

يشترك علي وايزا ببعثة طبية الى جبال مسندم في سلطنة عمان، حيث يتعرفان الى عادات وتقاليد خافية عن العامة، ان لجهة الممارسات التي تلجأ إليها النسوة او لجهة المواقف الشعبية، والمعلومات التاريخية والجغرافية…

وفيما كان علي يكشف عن الحالات الصحية لابناء المرتفعات، تعرّف على شخصية معجزة رغم كونه كفيفًا عنده القدرة الهائلة على الاستبصار وقراءة الأفكار وإدراك الآخرين والأشياء المحيطة، وأبلغ عليًّا عن تدريبه على أيدي كبار المتصوّفين، وصارحه برغبته في معرفة مصير السوار العاجي الذي يشغل القبيلة منذ أزمنة بعيدة؛ ثم يتم الإنتقال…

كما واكبَ الراوي ماجدًا الذي كان يبحث عن جذور عائلته، التي تعود إلى ثلاثة آلاف سنة قبل مجيء الإسلام، حيث كان أحد الجدود يقيم في جزيرة زنجبار، تنزانيا اليوم، ويتوقف الكاتب عند بعض السرد التاريخي، قبل انتقال الجد إلى أرض جديدة، حيث يكتشف ماجد ضياع سوارٍ من العاج المطعم من الفضة له بُعدٌ اسطوري كانوا يتناقلونه أبًّا عن جد، الأمر الذي سيكون له شأن موصوف في الرواية لدى التنقيب عن السوار في أزقة اليمن… وقد أسفرت جهوده في تعليم ذاتي عن مطالعات تاريخية، أوردَ بعضًا من استنتاجاته، التي جاء فيها “نحن البشر طبقات من العبيد، يعلو بعضها البعض، فالحاكم عبد لجهة ما، وخدمه عبيد له، وهم بدورهم يملكون عبيدهم الذين يستمتعون في استعبادنا في هذا الحي كل مساء، وأبي عبد عند واحد منهم، وأنا عبد أبي، وهي ستصبح عبدة عندي، وتستمر حياتنا في العبودية إلى ما لا نهاية”…

لم يوفّر ماجد المُجدُّ جهدًا من أجل السفر إلى اليمن، ليصل إلى “سوق الملح”، في صنعاء القديمة، التي استأثرت باهتمام الكتّاب والبحّاثة الأجانب، وذلك بهدف إيجاد سوار جدّه الضائع…

هنا يسرد الكاتب على ألسِنة شخصياته تواريخ مغرقة في الزمن، بصيغة موسوعية قلما يدركها الكثيرون من شعوبنا… وفيما ينقّب ويسأل، تعرّف على مستشرق فرنسي يدعى جون لامبير ويقيم بين عدن وصنعاء يبحث في حضارة اليمن القديمة من أيام سبأ… فكانت مناسبة لمشاركته سكنه ومساعدته في توضيب منزله…

وهنا يبدع الكاتب بصياغة حوار ذكي ورائع بين الطرفين وبين حضارتين وتاريخين وخبرتين مختلفتين، وجد المستشرق المستوى الراقي للمعرفة التي اكتسبها أحد أبناء ال بدون عبرالمعاناة الطويلة… لا بل تحدث لامبير عن معلومات باحث يهودي يرى أن أصل اليهود من بلاد كوش القديمة، التي أصبحت أثيوبيا الحالية وانتقلوا منها الى اليمن ثم إلى الشام، وإن الفلاشا هم أحفادهم، وأن هيكل سليمان موجود في إثيوبيا وليس في فلسطين… ويورد أن موسى كاهن في أحد معابد اخناتون، الذي رفضت ديانته التوحيدية واضطروا للنزوح…

ويتناول الكاتب التراث الموسيقي اليمني على لسان المستشرق الذي كان يتولى وضع دراسته حولها…وتوطدت الصداقة بينهما مما دفع ماجدًا لسرد قضية السوار، والبحث عنه بدءًا من “سوق الملح” بإلحاحٍ…

ويثير الكاتب على لسان لامبير مسألة وجمود الخامات والثروات الطبيعية في أراضي العرب، والحاجة إلى الغرب لاستغلالها، كالنفط وغيره، فيما ترفع الشعارات ضد الغرب المستعمر والاستغلالي…إلخ، بالاضافة إلى أهمية الآثار والتاريخ، الذي يشبه الملح في الطعام ويخلص إلى أن الثروات ملك العقول التي توظّفها…

وفيما كان ماجد ولامبير يجلسان في سوق الملح يراقبان “الرقاش” الملقب ببائع الزبالة، لأنه ينقب في النفايات ويجمع ما يمكن أن يعرضه للبيع، دون اهتمام بالمبلغ، يتقدم نحوهما، ويفاجئهما بمعرفته بالمستشرق، واتقانه اللغات العربية والفرنسية والانكليزية، ويقدم لهما كتاب أبحاثه ويسعى لنشره كيفما كان، على أن ينشر اسمه، طالبًا المراجع اللازمة له بأي لغة كانت من أجل البحث الذي أعدّه؛ عندما أطلعا على مضمون الكتاب أبديا اعجابهما بالمستوى الراقي لهذه الكتابة وتحمّس المستشرق للتفتيش في مكتبته عن المراجع المناسبة لمعرفة مصدر هذا المحتوى الغني…

ويسعى الكاتب للتنقيب عن جذور هذا الرقاش الراقي، يكشف لنا جذوره من عائلة فلسطينية نزحت من حيفا والأراضي الفلسطينية نتيجة الاضطهاد الصهيوني، عبر سفينة حطت بهم في مدينة عدن، ثم انتقل إلى صنعاء في اليمن، ولاقى الصعوبات، وتعلّم على أيدي مشغله، إلى أن بات يبيع ما يجده في حاويات النفايات…

وهنا نقرأ وقفة هامة، حول علاقة الملح بالتاريخ الأوروبي والعائلات الغنية التي مولّت نابليون وساهمت في استيطان اليهودي في فلسطين، فيما توقف الرقاش طويلًا عند أهمية التجارة بالملح والضرائب التي كانت تسدّد، وصولًا الى التظاهرات التي تزعمها غاندي لضبط أسعار هذه المادة، بالإضافة الى الكثير من المعلومات عن الموضوع…

وفيما كان ماجد يواصل البحث عن مسار السوار، ويخشى أن يكون قد وقع بين أيدي الأثرياء، راح لامبير يتلو عليه معلومات كتاب الرقاش عن أميرة زنجبار وعلاقتها بأحد الإطراف الألمانية، وهنا يورد استنتاجًا يؤكّد فيه أن استيطان فلسطين من قبل اليهود كان معدًا منذ زمن بعيد… بالإضافة إلى سرد إحدى المراحل التاريخية المجهولة، مما أثار إعجاب الباحث الأجنبي لمعرفة مصدر تلك المعلومات، مما شجعهما إلى أن يعملا على نقل المخطوطة إلى مرفأ عدن للانتقال بها الى مرفأ مرسيليا، بجانب مكتبة الباحث الفرنسي ودراساته، إذ قرّر المغادرة عائدًا الى فرنسا، سيما مع احتدام الصراع في المنطقة، واضطرار ماجد للإنتقال سيرًا على القدمين من منطقة إلى أخرى إلى أن سلّم نفسه إلى أول معسكر اعتقل فيه ستة أشهر قبل العودة إلى عائلته، تاركًا خلفه طموحه بإيجاد السوار والتاريخ؛ ليلتقي بمولود جديد، سمّاه رجاء، وأبلغ “علي” بالأوضاع السيئة التي ستدفع للتفكير بمغادرة بيوت الصفيح مع اشتداد حدة المعارك والقصف بالبراميل المتفجرة مثل سائر اللاجئين إلى بلاد تحفظ حقوق البشر؛ بالمقابل قام لامبير بإبلاغ ماجد عبر الانترنيت انه أوكل دار نشر باريسية طباعة مخطوطة الرقاش…

في الختام، إذا كان ماجد قد عاد سالمًا إلى عائلته ويسعى للخروج من بلاد لا تحفظ كرامة الإنسان، إلا أنّ عليًّا قد اعتقل على أيدي السلطات، رغم الخدمات الطبية التي كان يقدّمها للأهالي، حيث انكشفت هويته المنحولة أو المزوّرة وبقي مصيره مجهولًا؛ امّا الراقش فقد تلقى رصاصة ناتجة عن المعارك المحتدمة في المنطقة، ولكنه قد نشر كتابه من باريس.

“سوق الملح” رواية معاصرة على أرضية الحروب السائدة في وطننا العربي، نجح كاتبها “عمرسعيد” في تقديم رواية سردية وعرضية، وكتاب تاريخ رفع النقاب عن معلومات تاريخية مغمورة، وهي دليل واضح لمناطق قابعة في مجاهل اليمن العربية، بتقاليد عريقة ذات أهمية بالغة من الضرورة الاطلاع عليها، بل تفتح المجال لمواصلة البحث عن المزيد من الحقائق الاجتماعية السائدة؛ والكاتب المبدع أقنعنا بأنه عاين الامكنة والشخصيات عن كثب، بل واكب كل التفاصيل التي تكاد تكون دقيقة؛ وبالتالي أثبت سعة ثقافة تتجاوز العمل الروائي…

ومن جهتي، لا بدّ لي من أن أسجّل ارتياحي والفائدة العميمة المحصلة من قراءتها، وهي الكتاب الوحيد في حياتي الذي قرأته مرتين متواصلتين حتى أزاحم فيه الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في البلاد…

في النهاية، نتمنى لهذا الكتاب ان ينجح في جذب ناشرين ومترجمين بعدة لغات، وان ينشر على أوسع مدى، إذ أنه كتاب حكمة راقٍ أرقى من كتاب الرقاش… كما نتمنى للكاتب المزيد من التقدم والعطاء.

كل التقدير للمبدع أ.عمر سعيد