لا أمن لـ”إسرائيل” من دون السلام!

“المدارنت”..

“المدارنت”..

عندما زرتُ “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) أول مرة في عام 1964 (قبل 60 عاماً)، تحدّثتُ إلى امرأة يهودية من الاتحاد السوفياتي، في الطريق الساحلي لتل أبيب. كانت روسية، واشتكت من وجود عدد كبير جدّاً من اليهود الأغبياء الذين يعيشون في “إسرائيل”، على عكس معظم اليهود الروس، الذين كانوا، جميعهم تقريباً، أذكياء من وجهة نظرها.

وعلى الرغم من أن على الأقليّات عادة أن تؤدّي أداءً أفضل من أجل البقاء في وسط أغلبية سكّانية معادية مما كانت عليه عندما كانت هي نفسها أغلبية (مثل اليهود في “إسرائيل”)، إلا أن هذا كان، بالطبع، نوعاً من التحيّز. ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال العقود التالية، فإن تحيّز تلك المرأة الروسية اتّخذ بعض الصدق. فبعد كل شيء، كانت النية الصهيونية جعل “إسرائيل” المكان الأكثر أمانا في العالم لليهود، لكن جرائم الحرب “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) الجسيمة في العقود الماضية جعلتها من الدول الأقلّ أماناً بالنسبة لهم. ولم يكن ذلك ذكياً تماماً.

ومع ذلك، لم يكن الصهاينة الأوائل مجانين في أيّ حال. بل على العكس، كانت لديهم العناصر الأساسية الأكثر وضوحا في أذهانهم، وأدركوا جيدا أنه سيكون من المستحيل تحقيق السلام مع العرب الفلسطينيين، لأنهم أرادوا الاستيلاء على أرض هؤلاء واحتلالها، من أجل إيجاد أغلبية يهودية واضحة من الأقلية اليهودية الصغيرة في فلسطين، بما في ذلك احتلال كل فلسطين.

وقد كتب الزعيم الروسي الصهيوني، زئيف جابوتنسكي، عن هذا في عام 1923: “لا يمكن أن يكون هناك اتفاق طوعي بيننا وبين عرب فلسطين. ليس الآن، ولا في المستقبل القريب… [من] المستحيل تماماً الحصول على موافقة طوعية من عرب فلسطين لتحويل “فلسطين” من دولة عربية إلى دولة ذات أغلبية يهودية. القراء لديهم فكرة عامة عن تاريخ الاستعمار في البلدان الأخرى. أقترح أن يأخذوا في الاعتبار جميع السوابق التي يعرفونها، ويروا ما إذا كانت هناك حالة واحدة لأي استعمار يتم تنفيذه بموافقة السكان الأصليين. لا سابقة من هذا القبيل. لقد قاوم السكان الأصليون، المتحضّرون وغير المتحضّرين، دائماً المستعمرين بعناد، بغض النظر عما إذا كانوا متحضّرين أو متوحّشين:(https://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf).

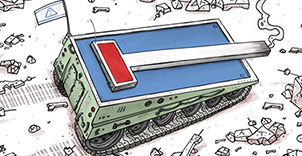

ولهذا السبب، بحسب جابوتنسكي، كان لا بد من بناء “جدار حديدي” حول الدولة اليهودية التي لم تتشكّل بعد، لحمايتها من العرب المعادين، ولكي تتمكّن من الصمود في وجه أي ضغوط من الجانب العربي. وكان التوصّل إلى اتفاقٍ طوعيٍّ مع العرب الفلسطينيين مستحيلاً بالفعل. وطالما ظلّ العرب لديهم ولو أدنى أمل في التخلّص من اليهود الصهاينة في فلسطين، فإنهم لن يتخلّوا عن هذا الأمل، بحسب جابوتنسكي.

ويمكن للمرء أن يقول إن “إسرائيليين” عديدين ظلوا عقوداً تحت افتراض ساذج مفاده بأن “القضية الفلسطينية” سوف تختفي ببساطة من الوجود، وأن الفلسطينيين سيغادرون فلسطين تلقائيّاً بمجرد أن يضعهم “الإسرائيليون” في سجون مفتوحة في غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وسوف تستمر في قمعهم وإساءة معاملتهم بالقدر الكافي من القسوة.

“علموههم درسا”، كان الشعار “الإسرائيلي”، على افتراض أنهم إذا “ضربوا” الفلسطينيين وغيرهم من الخصوم بقوة كافية، أو “قصفوهم حتى العصر الحجري”، فإن هؤلاء سيتوقفون عن التمرّد ومقاومة الاحتلال. وقد تعرّض الفلسطينيون للتطهير العرقي على نطاق واسع، ليس فقط خلال حرب 1948- 1949، بل وأيضاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد 1967. ومع ذلك، لم يكن لدى سكان غزّة مكان يذهبون إليه في 2023، لأنهم كانوا محبوسين بشكل محكم سنوات عديدة بالفعل.

إسرائيليون عديدون، ووزراؤهم أيضاً، يعتبرون الفلسطينيين “حيوانات بشرية” و”بشراً دون البشر” (Untermenschen). ومع ذلك، وبعد عقود من سوء المعاملة والقمع الوحشي للفلسطينيين، فوجئ “الإسرائيليون” بأنهم واجهوا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2003 هجوماً مضاداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظّمات مسلحةٍ أخرى، فمن المنطقي أنه إذا أسأت معاملة الأشخاص بشدة فترة طويلة لا يمكنك أن تتوقّع منهم سوى الهجوم المضاد وإيذائك ذات يوم عندما تتاح لهم الفرصة. وهذا ما أثار غضب “الإسرائيليين”، وأخذوا ينتقمون بلا حدود، فردّاً على هذه الهجمات، حاولت “إسرائيل” إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزّة في شكل نكبة ثانية، من خلال تنفيذ هجماتها الأكثر دموية منذ 1948. وهذا لم يجعل غزّة أكبر سجن في الهواء الطلق فحسب، بل أيضا أكبر مقبرة في العالم. وقد تبيّن، كما كان متوقّعا، أن افتراض أن الفلسطينيين سيتخلون عن مقاومتهم نتيجة القمع “الإسرائيلي” العنيف غير صحيح. لقد تبين أن العكس هو الصحيح: زادت المقاومة فقط.

في الواقع، ربما كان الحكّام الصهاينة في “إسرائيل” أقلَّ سذاجة مما اعتقد بعض الدارسين، لأنهم أدركوا أنهم، مع عقود من الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب، لن يكونوا قادرين على تحقيق سلام حقيقي مع الفلسطينيين على الإطلاق. ومع ذلك، تمكّنت “إسرائيل” من الضغط على الفلسطينيين، من خلال إبرام اتفاقيات سلام مع عدة دول عربية بطريقة ملتوية: أولاً مع مصر والأردن ثم مع دول عربية أخرى، مثل البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية، من خلال اتفاقيات إبراهام (Abraham Accords). لكنها لم تصل إلى أبعد من ذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى أعمال الحرب الإجرامية “الإسرائيلية” في غزّة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولفترة أطول بكثير في القدس الشرقية والضفة الغربية.

كما يجد القادة السلطويون العرب عموماً صعوبة في تحدّي الرأي العام بشكل كامل في بلادهم. وتظل القضية الفلسطينية حسّاسة للغاية بالنسبة لهم بشكل عام. ولو كانت تلك الأنظمة العربية السلطوية ديموقراطيةً فعلا، لكان الأمر أكثر حساسية. وأيّاً كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، تظلّ “إسرائيل” بمثابة جسم أجنبي (Fremdkörper) في وسط العالم العربي والشرق الأوسط.

كنتُ أسمع، في العراق، أحياناً عن صورة يد تعدّ خمس أصابع. يمكنك خياطة الإصبع السادسة، لكنها ستسقط دائماً في النهاية، لأن اليد التي تحتوي على ست أصابع غير طبيعية. ومع ذلك، كان اليهود في العراق، على سبيل المثال، جزءاً من مجتمع بلاد ما بين النهرين أكثر من الألفي عام الماضية. في بداية القرن العشرين، كان ثلث سكان بغداد من اليهود.

وكان للعراق أيضا وزير مالية يهودي. لكن ذلك كله تغيّر جذرياً بعد إنشاء دولة”إسرائيل” عام 1948، وتحريض الصهاينة من “إسرائيل”، لإجبار اليهود العراقيين (بالترهيب والتفجيرات الاستفزازية على أهداف يهودية في بغداد أحياناً) على مغادرة بلدهم العراق والهجرة إلى “إسرائيل”. (Avi Shlaim, Memoirs of an Arab Jew, London, 2023. الفصل 7،”قنبلة بغداد”). شعرت “إسرائيل”، في ذلك الوقت، بأنه لا يزال لديها عدد قليل جداً من السكّان اليهود، وأنه يجب زيادة أعدادهم بشكل كبير من أجل تزويد الدولة اليهودية الجديدة بأغلبية يهودية بشكل كافٍ. وقد وفر العالم العربي خزّاناً ترحيبياً لذلك. وعندما كانت الحرب في فلسطين في ذروتها في عام 1948، كتب اليهودي الصهيوني جون كيمتشي مبتهجا عن اليهود في بغداد:

“لم يتم كسر نوافذ أي متجر يهودي في بغداد (وهناك متاجر عديدة)، ولم يتعرّض يهودي واحد من سكان بغداد الذين يقدر عددهم بـ110,000 للاعتداء من الحشود. حتى في ذروة الأزمة في الربيع، كانت العائلات اليهودية تمشي بعد ظهر يوم السبت في زينتها، بالطريقة نفسها التي فعلوا بها في تل أبيب أو شارع ألدجيت هاي (Aldgate High Street) . لقد كان معرضا مثيرا للإعجاب للتسامح العربي والاختلاف الكامن في النهج العربي لليهود والمسيحيين الغربيين. (Jon Kimche, Seven Fallen Pillars, London, 1950, ص 314. . في الطبعة الثانية من هذا الكتاب، حذف كيمتشي هذه المقاطع، لأنها لم تعد تتناسب مع روايته). وهكذا، من الواضح أن المشكلات الرئيسية لليهود العراقيين لم تبدأ إلا بعد قيام دولة “إسرائيل” والتطهير العرقي للفلسطينيين هناك. لقد كانت رد فعل على ذلك. قبل ذلك، فضّل معظم اليهود العراقيين العيش في وطنهم العراق، بدلا من فلسطين.

… تعتقد “إسرائيل” أنها تنتمي جغرافياً إلى الشرق الأوسط، لكنها لا تشعُر بأي صلة ثقافية أو غيرها من القرابة مع المنطقة العربية التي تقع فيها. إنها تركّز بشكل أساسي على الغرب، وتحبّ المشاركة في الأحداث التي ليست في الشرق الأوسط، مثل مهرجان الأغنية الأوروبي (Eurovision Songfestival). ولديها علاقات عسكرية واقتصادية قوية، مع الغرب خاصة. علاوة على ذلك، لـ”إسرائيل” باستمرار قدمٌ واحدة خارج الشرق الأوسط، بسبب روابط عديدة تربطها، بما في ذلك الروابط الأسرية، مع اليهود من جميع العالم الذين هم مواطنون في مناطقها، وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى العكس، فإن لدى عديدين من هؤلاء اليهود (يشكّلون أيضاً جزءاً أساسيّاً من اللوبي “الإسرائيلي” في الغرب) قدما واحدة في “إسرائيل”. ويجلب هذا العنصر معه أيضاً ديناميكية تبقي “إسرائيل” دخيلة في الشرق الأوسط تجد صعوبة في الاستقرار هناك.

بالإضافة إلى ذلك، كان على اليهود “العرب” أو الشرقيين (Mizrahim) إلى حد كبير التكيّف مع اليهود الأوروبيين أو الغربيين المهيمنين (Ashkenazim) في “إسرائيل”، حتى من حيث النطق الأوروبي الضعيف للعبرية الذي أصبح فيما بعد النطق القياسي. وعلى النقيض من يهود العالم العربي (غالبا ما ينظر إليهم اليهود الأوروبيون بازدراء أنهم أقل شأناً)، لم يتمكّن معظم اليهود الأوروبيين وأحفادهم ببساطة من نطق بعض الأصوات السامية النموذجية (الموجودة أيضا باللغة العربية، مثل العين والحاء والراء) بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العبرية الحديثة على ركيزة لغة “أوروبية”، بسبب الخلفية اللغوية الأوروبية لليهود الذين أحيوا العبرية الميتة. (S. Wild, Sprachpolitik und Nationalismus. Arabisch und Ivrit, Leyden, 1975.). وغالبا ما كان هؤلاء اليهود يتحدّثون اليديشية – وهي نوع من ألمانية العصور الوسطى.

السامية هي، أولا وقبل كل شيء، تسمية لغوية: الأمهرية والعربية والآرامية والعبرية والمالطية والتغرينية ولغات أخرى كلها تندرج تحت مجموعة اللغات السامية. وعلى الرغم من أن العبرية الحديثة ربما أصبحت “أقلّ ساميةً” قليلا من اللغات السامية الأخرى التي ظلت أصيلة وحيّة من دون انقطاع، فإن مفهوم معاداة السامية ينطبق حصرياً على اليهود.

ومع ذلك، معاداة السامية ظاهرة أوروبية أكثر من أنها شرق/ أوسطية، ولا علاقة للمشاعر المعادية لـ”إسرائيل”، المفهومة في العالم العربي، بمعاداة السامية التي حدثت في أوروبا حيث كانت ما تسمّى “كراهية اليهود”.

ويمكن تفسير هذه المشاعر بعقود من الاحتلال اليهودي الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي ارتكبها اليهود “الإسرائيليون”، وما إلى ذلك. وسيكون الأمر غريباً إذا لم تكن هناك مثل هذه الكراهية ضد الظالمين والمحتلين العنيفين، بغض النظر عن خلفياتهم، وبغض النظر عن كونهم يهوداً أم لا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك أنه عندما جرى طرد العثمانيين شرقاً من أجزاء أوروبا الغربية بعد هزيمتهم التاريخية في فيينا عام 1683، فرّ يهودٌ عديدون معهم، لأنهم شعروا بأمانٍ أكبر بين المسلمين الأتراك أو العثمانيين مقارنة بالمسيحيين الأوروبيين.

… كانت “إسرائيل” دائما مهووسة بأمنها، ولديها كل الأسباب التي تدعوها إلى ذلك، لأنها من خلال أفعالها السيئة (جرائم حرب لا حصر لها، والتطهير العرقي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعقود من الاحتلال، ومصادرة الأراضي، وتدمير المدن والقرى الفلسطينية، إلى آخره) لن تتمكّن من الشعور بالأمان الحقيقي، لأن مسألة المساءلة تكمن دائماً في الزاوية. وتدرك “إسرائيل” هذه الحقيقة جيداً، لأن “فاعلي الشرّ هم من يخافون الأشرار”.

وحتى لو انسحبت “إسرائيل” بالكامل إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو/ حزيران 1967، فلا يزال هناك الكثير مما يجب حسابه، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين في 1948 – 1949، ومصادرة ممتلكاتهم وتدميرها، والتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك، وقيمتها تريليونات عديدة من الدولارات. ولكن من الناحية العسكرية، ليس لدى “إسرائيل” ما تخشاه من الدول العربية المحيطة من حيث الأمن، لأنها تسيطر عليها بالكامل. ولذلك يجب التمييز بين أمن “إسرائيل” فيما يتعلّق بالبلدان العربية في المنطقة وأمنها فيما يتعلّق بالسكّان الفلسطينيين الذين تضطهدهم. وفي هذا السياق، “إسرائيل” بطبيعة الحال “منزعجة” من وجود الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها، لأنهم، بالطبع، يواصلون مقاومة الاحتلال القمعي والدموي المستمر منذ أكثر من نصف قرن.

ومع ذلك، لا يشكّل الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال “الإسرائيلي” أيّ تهديد لوجود “إسرائيل”. ويتوقف هذا “التهديد” الفلسطيني المزعوم عملياً في اللحظة التي تنسحب فيها “إسرائيل” من الأراضي المحتلة؛ لكن “إسرائيل” ترفض ذلك بحزم. صيغة الدولتين “حلّ”، لكنها ليست حلّاً كاملاً، لأنها لا تحلّ حقّا المشكلات التي أحدثها قيام إسرائيل في 1948.

ومع ذلك، كان وجود “إسرائيل” داخل حدود ما قبل 1967 مقبولاً بحكم الأمر الواقع على الجانب العربي، على سبيل المثال في اقتراح السلام المؤلف من ثماني نقاط الذي قدّمه ولي العهد السعودي آنذاك، فهد بن عبد العزيز، في عام 1981، وتكررت مبادرات السلام العربية في عامي 2002 و2007، لكن “إسرائيل” كانت ترفضها دائماً، هذا إذا ردّت عليها أصلاً.

وينبغي أن يُستذكَر في هذا الصدد تصريح وزير الخارجية “الإسرائيلي” آنذاك، أبا إيبان، إن “العرب لا يفوّتون فرصة لتفويت فرصة”، لأن “الإسرائيليين” تجاهلوا ببساطة معظم الفرص لإبرام معاهدات السلام مع الدول العربية، من منطلق الشعور بالغطرسة والتفوّق. وقد كانت ما تُسمى “مقترحات السلام” “الإسرائيلية” المقدّمة للفلسطينيين تقدّم لهم، في أحسن الأحوال، ما هو بالفعل ملكهم.

وفي نهاية المطاف، “إسرائيل” تريد الاحتفاظ بجميع الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة. المنطق “الإسرائيلي” هو أنه بهذه الطريقة فقط يمكن ضمان أمن “إسرائيل”. ومع ذلك، هذه مغالطة، لأن “إسرائيل”، بتفوّقها العسكري الذي لا جدال فيه وبأحدث التقنيات، أثبتت قدرتها على مهاجمة الدول العربية بغض النظر عن المسافة، ففي الماضي، تمكّنت من قصف مصر والعراق والأردن والسودان وتونس من دون عقاب. ولا تزال “إسرائيل” تهاجم سوريا بانتظام من الجو. ولهذا لا تحتاج إلى احتلال الجولان على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، ما فتئت “إسرائيل” تنتهك المجال الجوي اللبناني من دون عقاب يومياً تقريباً منذ أكثر من نصف قرن.

ومن المفهوم أن تعطي “إسرائيل” الأولوية لأمنها في مواجهة الأعداء الذين أوجدتهم بأعمالها الإجرامية. ولكن من الصعب الجمع بين ذلك والسلام. بيد أن “إسرائيل” تفضّل الحفاظ على تفوّقها العسكري الشامل، بدلا من المخاطرة بأمنها بأي شكل من خلال صنع السلام وفقا لتصوّرها الخاص. ومع ذلك، لا يعني امتلاك السيادة العسكرية، في أي حال، أنه سيتم تقويضه بإبرام السلام. بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن “إسرائيل” ستكون قادرة على الحفاظ على تفوّقها العسكري “إلى الأبد”.

وينبغي أن يكون ذلك سبباً آخر لـ”إسرائيل” لصنع السلام مع أعدائها قبل وقت طويل من وصولها إلى تلك النقطة. وللقيام بذلك، عليها تقديم تنازلاتٍ كبيرة، فمهما كان الأمر، بدون السلام، لن تتمتّع “إسرائيل” بأمن حقيقي. وإذا أخذنا السياسات “الإسرائيلية” الحالية نقطة انطلاقٍ لن يكون هناك سلام حقيقي. وبدون السلام ستكون “إسرائيل” دائماً عرضة لخطر “التهديد” من الذين يريدون الحصول على العدالة والمطالبة بمحاسبة “إسرائيل” على جرائمها.

في الواقع، على كل مجرم حربٍ أن يحسب حسابا لتهديدٍ من الذين يطالبون بالمساءلة. وهذا جزء أساسي من نظام القانون الديموقراطي، لا يزال مطبقاً، بقدرٍ ما، ولا توجد استثناءات لـ”إسرائيل” من خلال تطبيق معايير مزدوجة. ومع ذلك، ومن أجل “إسرائيل”، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقوّضان بشكل خطير النظام القانوني الدولي منذ فترة طويلة. إذا منع التدخّل الأميركي والأوروبي “إسرائيل” من المساءلة عن انتهاكاتها القانون الدولي، سيسعى ضحايا هذه الانتهاكات إلى فرض العقوبة بوسائل أخرى.

ومن المهم أيضا في هذا السياق تصريح رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو، في عام 2016 بأن “الأصدقاء لا يأخذون أصدقاء إلى مجلس الأمن”، عندما انتقد جميع الدول الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي انتقدت سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” اليهودية في الأراضي المحتلة عام 1967. وبتخويفه حلفاءه، ضمن نتنياهو أنهم غالباً ما يغضّون الطرف عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات “الإسرائيلية” للقانون الدولي وقانون الحرب. وفي السنوات التي تلت ذلك، انعكس هذا، في أحيان كثيرة، في سلوك “أصدقاء إسرائيل” في التصويت في الأمم المتحدة، وكانت النتيجة أن “إسرائيل” أفلتت من كل شيء تقريباً من دون عقاب.

وتعتقد “إسرائيل” أن بإمكانها الإفلات من أي محاسبة على أخطائها. بعد كل شيء، فهي مسلحة حتى الأسنان، وهي الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية. ومما يعزّز لدى “إسرائيل” فكرة الإفلات من العقاب هذه حقيقة أن دولاً غربيةً عديدة تدعم “إسرائيل” بكل إخلاص، تحت ستار زائف “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس” ضد سكّان البلد الذي تحتله. تقدّم “إسرائيل” نفسها دائما زوراً على أنها ضحية الشعب الذي تضطهده.

وإذا كان وجود “إسرائيل” مهدّدا حقا في يوم من الأيام، فمن المتوقّع أن تستخدم ترسانتها النووية الكبيرة ضد خصومها، بما في ذلك إيران، مع النتيجة المحتملة المتمثلة في عدم سقوط الإصبع السادسة المخيّطة بشكل غير طبيعي من اليد الأصلية بخمس أصابع، ولكن سيتم تدمير هذه الأصابع الخمس، وستبقى الإصبع اليهودية “الإسرائيلية” السادسة (الوسطى) واقفة فقط. ومع ذلك، فإن هجوما نووياً “إسرائيلياً” مدمّراً ضد أعدائها لا يعني أن وجود إسرائيل مضمون حقا.

وفيما يتعلق بالتهديد النووي الإيراني المحتمل، لا بد من الأخذ في الاعتبار أنه إذا قامت إيران (لا تمتلك حاليا أسلحة نووية) بهجوم نووي على “إسرائيل”، فإنها ستعرّض أيضاً حلفاءها العرب في المنطقة للخطر. ولكن على العكس من ذلك، لن تعرّض “إسرائيل” أياً من حلفائها للخطر إذا شنّت هجوماً نووياً “إسرائيلياً” على إيران. وهذا يجعل الهجوم النووي الإيراني على “إسرائيل” أقلّ احتمالا بكثير من الهجوم “الإسرائيلي” العكسي على إيران.

… إذا أخذنا في الاعتبار عدد العقود التي استغرقتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ليتم قبولها بالكامل مرّة أخرى في الأوساط الأوروبية، ألمانيا التي لم تعُد تحتلّ بلداناً أخرى، وأصبحت ديموقراطية، وجرى تجريدها من النازية، يمكن للمرء أن يتخيّل أن “إسرائيل” لن يتم قبولها بالكامل على الإطلاق، طالما أنها لا تزال تحتل الأراضي العربية.

وعلى الرغم من ذلك، اعتادت معظم الدول العربية على “إسرائيل” ما قبل 1967، وقبولها، واعتراف بعضها بها رسميا. لكن اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم الذين يعيشون في غزّة والقدس الشرقية والضفة الغربية، ليسوا معتادين على ذلك بالتأكيد، كونهم ضحايا مباشرين للاحتلال، وستعيش صدماتهم لعدة أجيال قادمة، تماماً كما تعيش صدمات المحرقة في الأجيال اليهودية المتعاقبة. لكن المحرقة جريمة أوروبية لا علاقة للفلسطينيين بها.

لقد جادلت “إسرائيل”، في أحيانٍ كثيرة في الماضي، بأنها لا تملك شريكاً فلسطينياً مناسباً للتفاوض معه، ولكن من المشكوك فيه، إلى حد كبير، ما إذا كانت “إسرائيل” نفسها، بكل جرائم الحرب التي ارتكبتها، شريكاً مناسباً في هذا الصدد.

باختصار، لا يمكن توقّع السلام مع “إسرائيل” في ظل الظروف الحالية، ولا حتى في الأجل الطويل. إن قبول الفلسطينيين والدول العربية “إسرائيل” قبل يونيو/ حزيران 1967 معجزة، وينبغي أن تكون “إسرائيل” على ركبتيها ممتنّة إذا كان من الممكن قبولها على هذا النحو. لكن “إسرائيل” متعجرفة جدا لذلك، أيضا بسبب تفوّقها العسكري، وتريد الاحتفاظ بكل شيء، ويفضل أن يكون ذلك مع أقلّ عدد ممكن من الفلسطينيين أو عدم وجودهم على الإطلاق.

وهذا وحده يستبعد السلام الحقيقي مع “إسرائيل”، إلا إذا اضطرّت “إسرائيل” لذلك. لكنها لا تريد، لأنها لا تثق في أن الآخرين سيساعدون في تحديد ما على “إسرائيل” أن تفعله.

أتذكّر السفير “الإسرائيلي” في القاهرة، دايفيد سلطان، وهو يقول لي: “لا تضعنا تحت الضغط، لأننا سنكون أكثر عناداً”. ولكن “الإسرائيليين” يصبحون، حتى من دون ضغوط، أكثر عناداً. وهذا سببٌ إضافي لإجبار “إسرائيل” على صنع السلام، تماما كما زعم جابوتنسكي قبل قرن، أن السلام مع الفلسطينيين لم يكن ممكناً إلا بالقوة؛ ولكن العكس هو الصحيح.

وفي غياب السلام، سوف تتعرّض بلدان المنطقة، وبشكل غير مباشر الولايات المتحدة وأوروبا، في نهاية المطاف، لمخاطر أعظم نتيجة للسلوك الحربي الضالّ الذي تنتهجه “إسرائيل”، بكل ما يترتّب على ذلك من عواقب كارثية. ومع ذلك، تظهر التجربة أن الدول الغربية التي تتعاطف مع “إسرائيل” تفضل تأجيل المشكلات، لأن ذلك قد يكلف قادتها أصواتاً في الانتخابات. في الواقع، الولايات المتحدة على وجه الخصوص في وضع يمكّنها من إكراه “إسرائيل” حقًا. ولكن بما أن المرشّحين للرئاسة هناك معرّضون لخطر خسارة الانتخابات إذا لم يتّخذوا موقفاً مؤيداً لـ”إسرائيل”، فلا يمكن توقع الكثير من هذا الجانب في الوقت الحالي.

ولكن الحنكة السياسية والحكمة السياسية التي تركّز على الأمد البعيد لابد أن تشكّل أولوية واضحة لصالح الحفاظ على الذات لكل فرد.

ويظلّ السلام القسري يشكّل الضمانة الأفضل، ليس فقط لأمن “إسرائيل” وبقائها، بل وأيضاً لسلامة أصدقاء “إسرائيل” وأعدائها. وبما أن هذا لا يمكن توقّعه في الظروف الحالية، لن تحصل “إسرائيل” على السلام، وذلك بسبب سوء سلوكها في الأساس، وبالتالي، لن تحصل المنطقة المحيطة بها على السلام. ولذلك، لا بدّ أن تستمرّ الحروب مع “إسرائيل”، مع فتراتٍ متوسّطة ربما تكون فيها أعمال العنف أقلّ. وهذا واقع طويل الأمد يجب أن يؤخذ بالاعتبار بجدّية.

لقد ثبت أن الشعار الإسرائيلي “شالوم” (السلام) عبارة فارغة تماماً؛ ونظراً إلى الطبيعة الاستعمارية لـ”إسرائيل”، لم يكن من الممكن أن يكون الأمر خلاف ذلك.